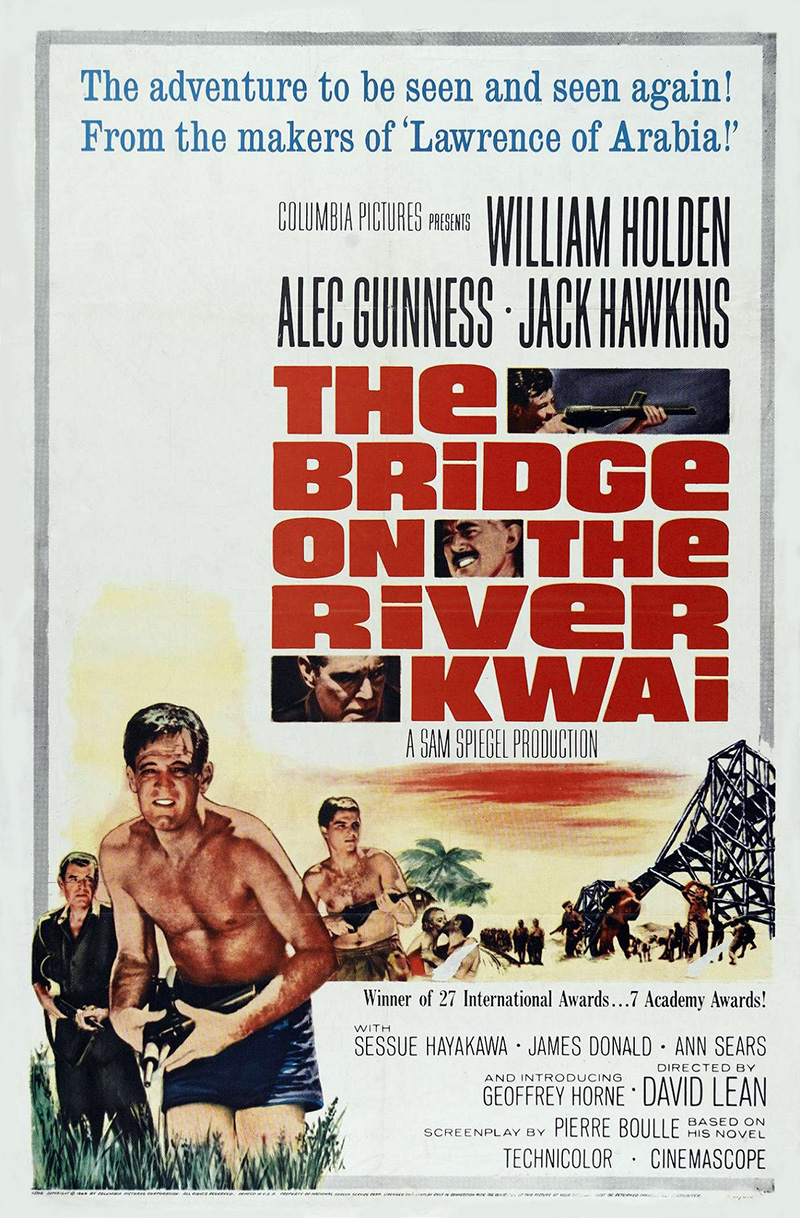

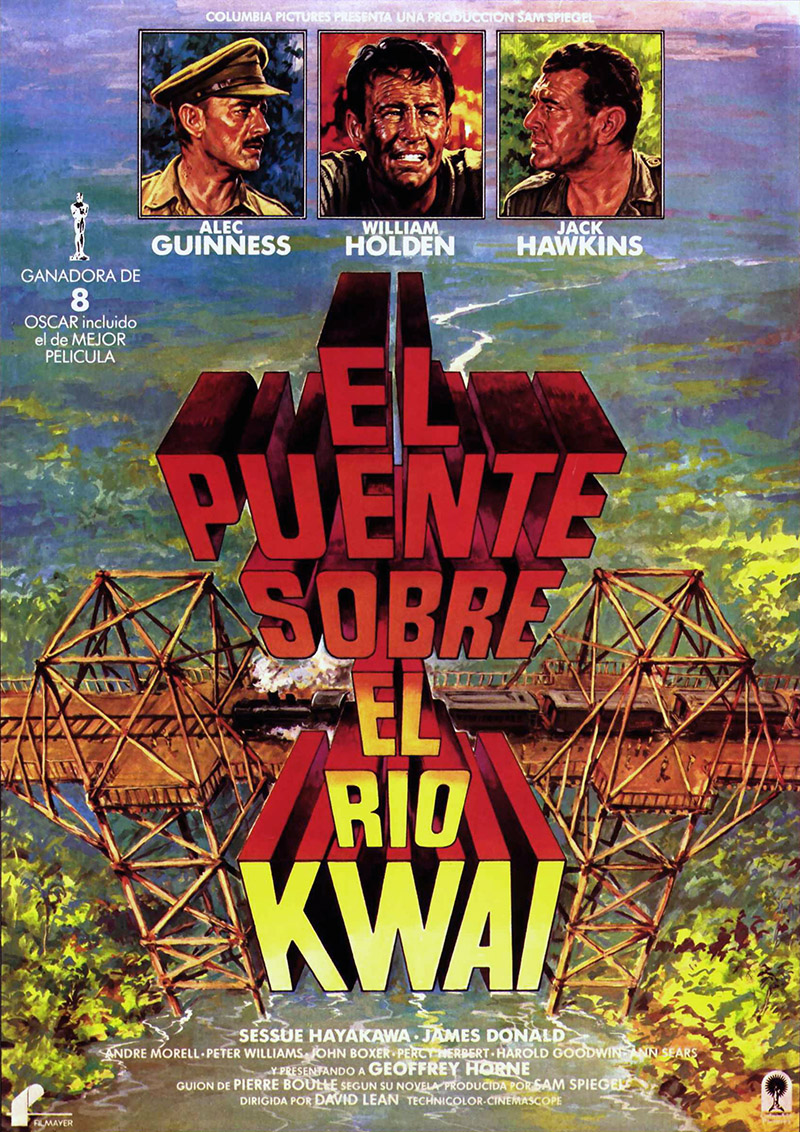

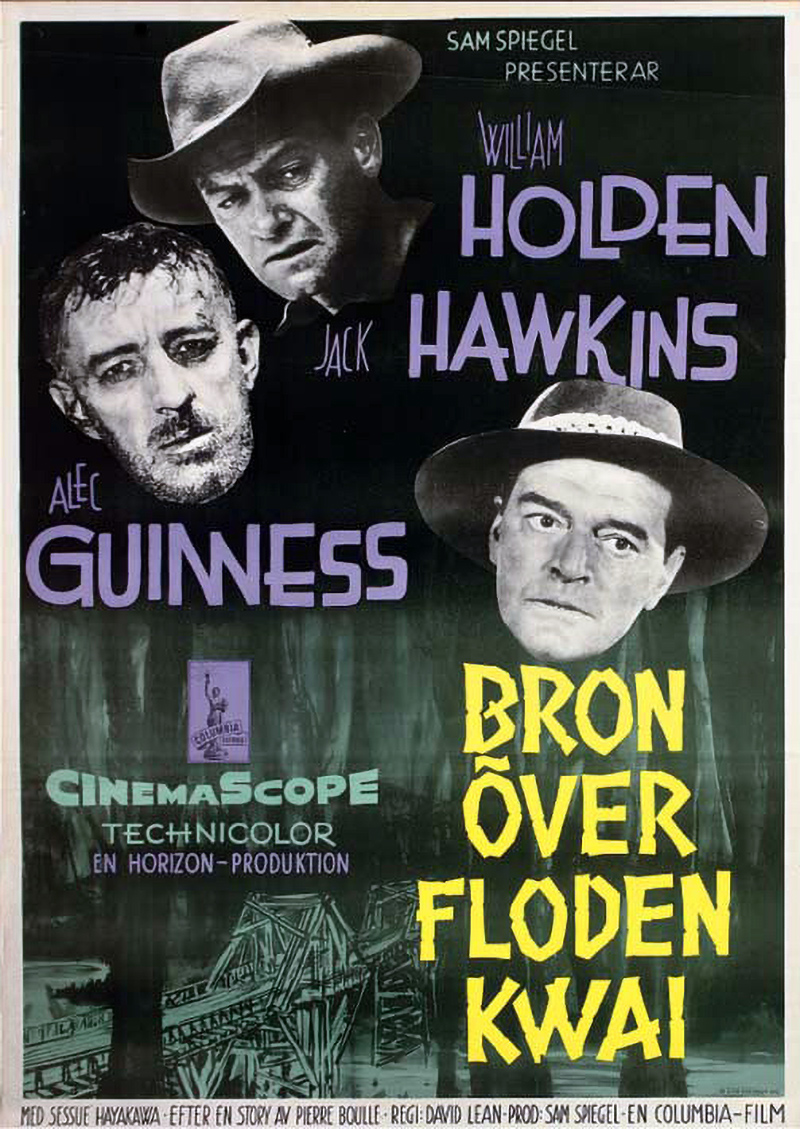

THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI (Le Pont de la rivière Kwaï) – David Lean (1957)

Le colonel anglais Nicholson et ses hommes sont faits prisonniers par l’armée japonaise, dans la jungle birmane. Ils doivent obéir au sanguinaire colonel nippon Saito et construire un pont sur la rivière Kwaï pour assurer la liaison entre Bangkok et Rangoon… Cette superproduction guerrière, loin de se complaire dans les clichés d’usage, radiographie scrupuleusement la folie destructrice qui ronge le cœur des hommes. Si le début du film peut laisser craindre une opposition bêtement manichéenne entre le flegme britannique et la sauvagerie japonaise, la suite dément ce pronostic. Il n’y a pas de grande différence entre la psychologie du gradé japonais et celle du colonel Nicholson (génial Alec Guinness)… On trouve dans les deux cas le même délire mégalomane, le même instinct de mort. La mise en scène de David Lean, sans atteindre les sommets de Lawrence d’Arabie, exploite merveilleusement les possibilités du format Scope, autant dans les scènes de gesticulations militaires que dans les séquences où ses élégants travellings rendent grâce aux beautés de la jungle birmane… Immense succès dès sa sortie, le film n’a pris que peu de rides. Ni chef-d’œuvre ni monument d’académisme, il témoigne de la personnalité de David Lean, cinéaste à la fois efficace et contemplatif. [Olivier de Bruyn – Télérama.fr (10/2022)]

Se félicitant du succès international obtenu par Le Pont de la rivière Kwaï (The Bridge of the river Kwai), la presse anglaise a unanimement rendu hommage « au film qui a réussi l’exploit de ramener de longues files de spectateurs devant toutes les salles où il était à l’affiche »… Il est vrai que le cinéma britannique, qui s’essoufflait à exploiter les formules ressassées – comédies ou drames psychologiques – qui avaient fait son succès dans les années 1940, avait alors bien besoin d’un tel stimulant.

Rien pourtant ne semblait prédestiner David Lean, spécialiste des atmosphères intimistes et des adaptations littéraires raffinées et très soignées, à un tel coup d’éclat, alors que ses deux précédents films, Chaussure à son pied (Hobson’s Choice, 1954) et Vacances à Venise (Summer Madness, 1955), n’avaient connu qu’un médiocre succès. Après ces deux œuvres mineures, Le Pont de la rivière Kwaï amorce une orientation décisive dans une carrière désormais placée sous le signe des superproductions de prestige comme Lawrence d’Arabie (Lawrence of Arabia, 1962), Le Docteur Jivago (Doctor Zhivago, 1965) et La FilIe de Ryan (Ryan’s Daughter, 1970).

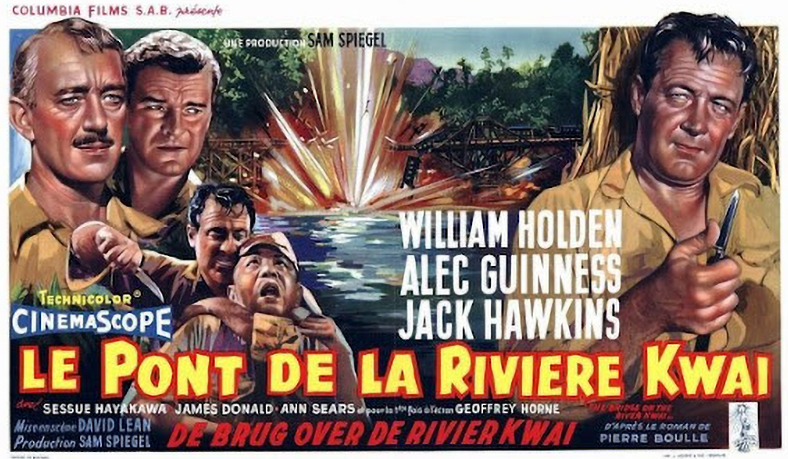

Le roman de Pierre Boulle avait déjà tenté plusieurs réalisateurs, et non des moindres, puisque Henri-Georges Clouzot avait très sérieusement envisagé de le porter à l’écran, mais son projet n’aboutira pas car les producteurs français étaient alors fort sceptiques quant aux chances de réussite commerciale d’une telle entreprise. Sam Spiegel, pour sa part, n’hésitera pas à prendre des risques : distribution prestigieuse, moyens techniques énormes, plus d’un an de tournage (en grande partie à Ceylan pour les extérieurs) et un budget dépassant la somme astronomique pour l’époque de trois millions de dollars. Le producteur n’aura d’ailleurs pas à regretter son investissement, puisque Le Pont de la rivière Kwaï, massivement plébiscité par le public international et par les critiques, sera aussi le grand gagnant de la course aux Oscars.

Il était pourtant hasardeux de miser sur un tel sujet et le flair de Sam Spiegel n’en apparaît que d’autant plus remarquable : si le film de guerre hollywoodien avait connu un second souffle éphémère avec la guerre de Corée, l’évocation de la Seconde Guerre mondiale ne faisait plus guère recette. C’est donc tout le mérite de David Lean d’avoir su renouveler de l’intérieur, sans renoncer au classicisme rigoureux de la mise en scène, un genre alors voué aux clichés. Les exemples ne manquent certes pas de films de guerre offrant une étude de caractères et une analyse psychologique nuancées et complexes, mais la grande originalité du Pont de la rivière Kwaï, à l’époque, c’est le refus du manichéisme réducteur qui fait de l’ennemi une entité maléfique abstraite et impersonnelle. Par-delà le conflit militaire, ce qui intéresse le réalisateur, c’est la confrontation de deux cultures, de deux conceptions de la vie différentes.

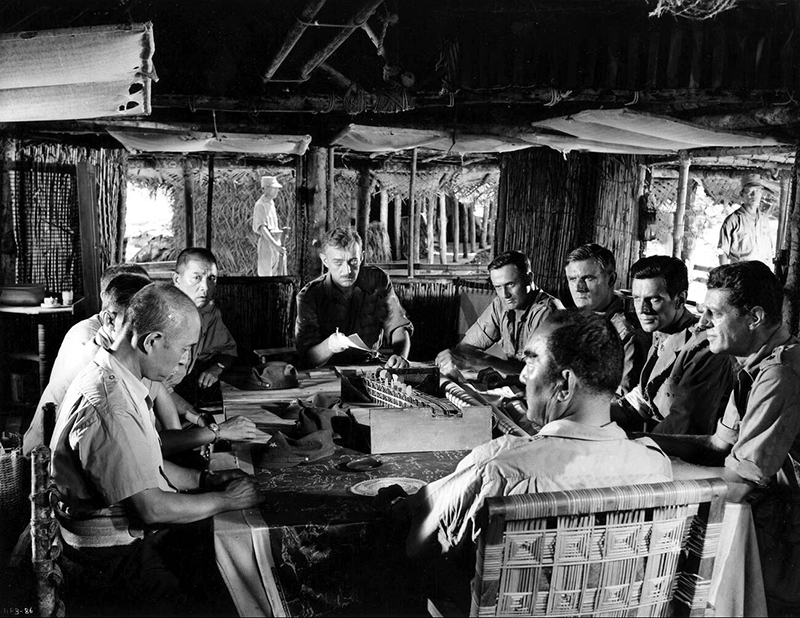

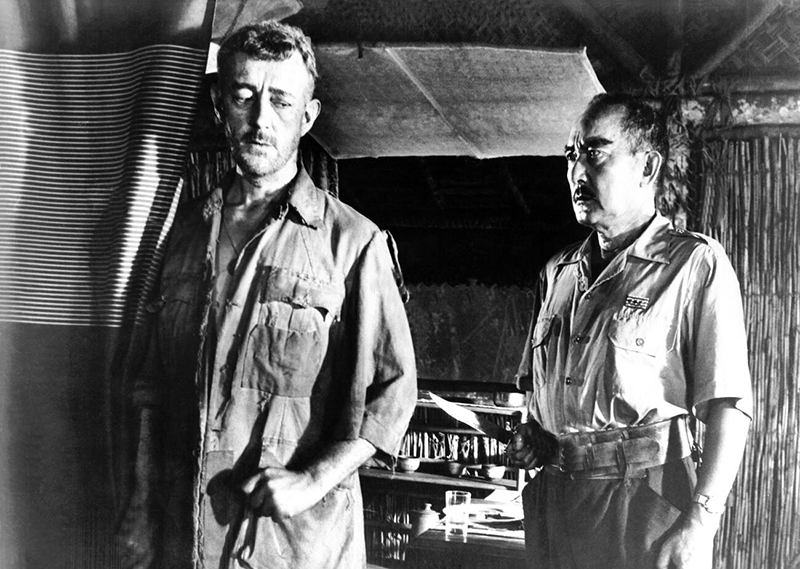

Prisonnier et geôlier, le colonel Nicholson et le colonel Saito ont d’autres points communs que l’équivalence de leurs grades (culte des valeurs héroïques et aristocratiques, sens chevaleresque du devoir, obéissance aveugle aux ordres et aux principes supérieurs… ) et il n’est donc pas étonnant qu’ils puissent parvenir à une sorte de « gentleman’s agreement ». Mais le respect mutuel qu’ils éprouvent l’un pour l’autre ne peut cependant masquer leur appartenance à deux civilisations profondément différentes. Dans cet univers clos qu’est un camp de prisonniers, chacun se sent investi de la mission sacrée de représenter et de défendre l’idéal qui lui a été inculqué.

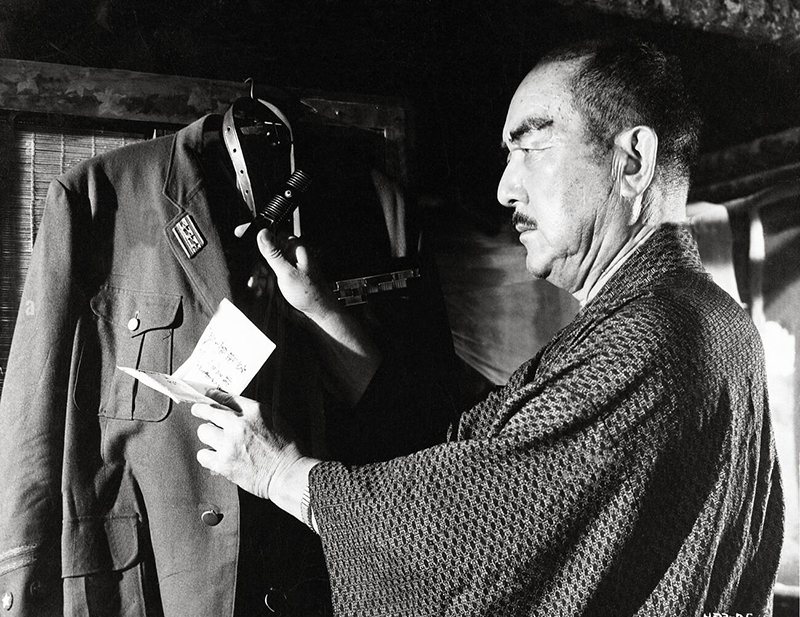

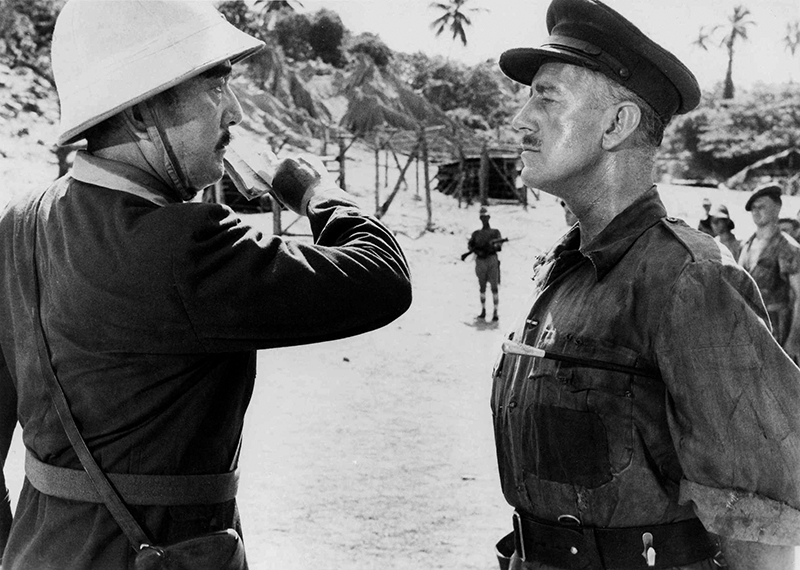

C’est le bushidô, le vieux code guerrier de l’honneur, qui gouverne les actes du colonel Saito : au début du film, on le voit revêtu du kimono traditionnel et son sabre de cérémonie ne le quitte jamais. Saito ne peut que mépriser les Anglais, qui, dit-il « n’éprouvent pas de honte à être vaincus ». Pour lui, en cas d’échec, la mort est la seule issue envisageable. Il sait que si le pont est finalement détruit, il choisira le suicide rituel plutôt que le déshonneur.

Pour Nicholson au contraire, la persévérance et l’endurance sont des vertus militaires essentielles et il est fermement convaincu que l’Empire britannique a pour mission de faire régner l’ordre et la loi : « Sans loi, pas de civilisation », dit-il à Saito. Aussi ne peut-il concevoir qu’il existe d’autres règles que les siennes. Endurant stoïquement la torture au nom des conventions de Genève, il accepte de construire le pont afin de démontrer à des Barbares la supériorité morale et technique des Britanniques, sans même envisager, un seul instant, les conséquences stratégiques de sa conduite.

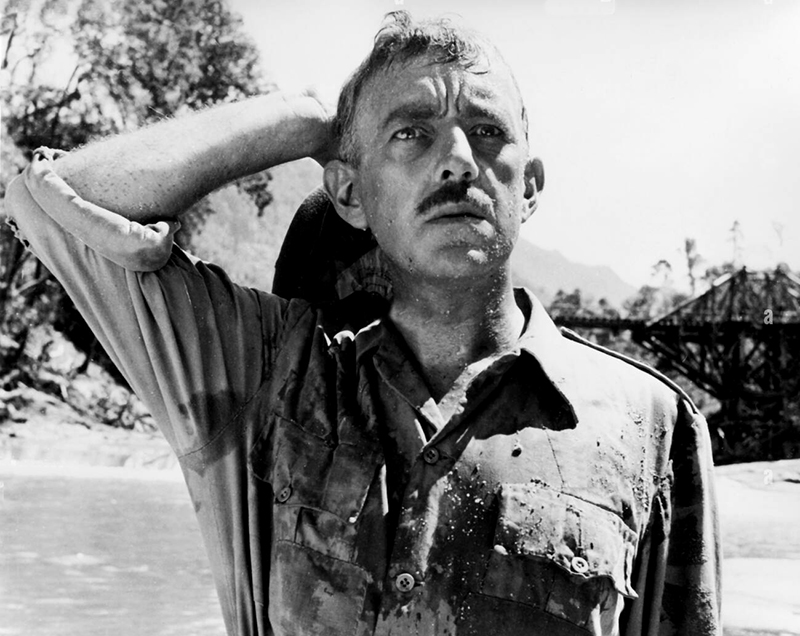

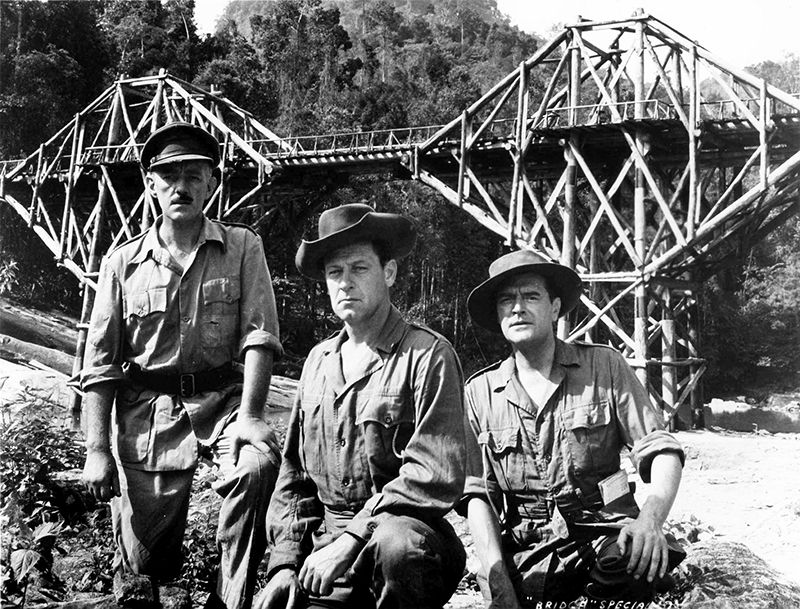

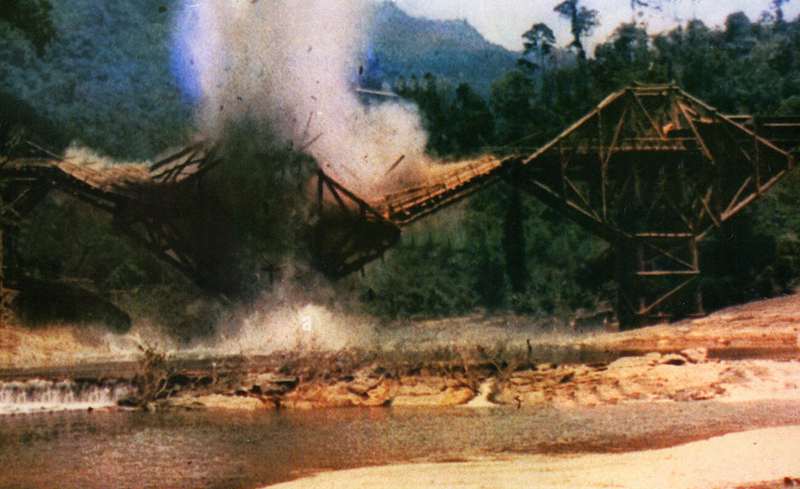

Bien différent apparaît l’Américain Shears (interprété par William Holden). Incarnation d’un monde moderne et matérialiste où les moyens techniques et l’efficacité sont les seuls critères respectés, Shears n’obéit pas à un inflexible code d’honneur, pas plus qu’à un idéal patriotique ; pour lui, la guerre n’est nullement un « jeu » héroïque aux règles strictement définies, mais uniquement une affaire de survie, où le plus fort l’emporte. Dans le livre de Pierre Boulle, le pont restait debout, comme un symbole de l’inanité de la guerre. Le faisant sauter, David Lean souligne aussi l’absurdité tragique du conflit, à travers la logique démentielle du comportement de Nicholson : « folie, folie », dit le médecin, seul témoin neutre tout au long du film. [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas (1983)]

L’HISTOIRE

Un détachement de prisonniers de guerre anglais arrive au Siam, dans un camp japonais commandé par le colonel Saito (Sessue Hayakawa). Celui-ci veut les employer à la construction d’un pont, qui doit relier deux tronçons du tristement célèbre « chemin de fer de la mort ». Il enjoint aux officiers de participer aux travaux aux côtés de leurs hommes. Mais Nicholson (Alec Guinness) le colonel anglais, refuse toute coopération, en se prévalant des conventions de Genève. Plutôt que de donner à ses hommes l’ordre de se mettre au travail, il préfère les garder debout toute la journée, sous le soleil ardent. Cherchant à briser la volonté de Nicholson, Saito le fait jeter dans un cachot torride, le soumettant à la torture de la soif. A l’occasion d’une fête japonaise, Saito offre une trêve à son adversaire et tous deux concluent une sorte d’accord. Nicholson réalise en effet que l’inactivité peut être pernicieuse pour le moral des prisonniers. Il va donc se donner tout entier à sa tâche, voyant dans ce pont qu’il doit construire le symbole de la supériorité de l’armée britannique, sans s’apercevoir qu’il fait ainsi le jeu de l’ennemi. Pendant ce temps, un prisonnier américain qui s’est évadé, Shears (William Holden), a pu gagner un village voisin et, grâce à l’aide d’une jeune indigène, il réussit à rejoindre le quartier général allié. Alors qu’il espère être rapatrié, le major Warden (Jack Hawkins) lui ordonne au contraire de guider un commando spécialement entraîné dont l’objectif est de faire sauter le pont. Shears regagne donc la rivière Kwai, accompagné de Warden, pour remplir sa périlleuse mission. Au camp, une petite fête est organisée pour célébrer l’achèvement du pont. Au cours d’une dernière inspection, le colonel Nicholson découvre les charges de dynamite posées par le commando de Shears. Il avertit Saito et tous deux suivent les fils pour repérer le système de mise à feu. Lors de l’affrontement qui s’ensuit, Shears, Saito et Nicholson sont tués. Mais Nicholson tombe sur le détonateur et fait sauter le pont au moment précis où passe un convoi militaire. « Folie, folie », murmure le médecin du camp, qui a assisté, horrifié, à la scène.