VERTIGO - FLOWER SHOP

Scottie sneaks into the rear of Podesta Baldocchi, the flower shop, and spies Madeleine inside. The shop was at 224 Grant Avenue near Union Square (map). One reason director Hitchcock reportedly chose this shop was because he liked its distinctive Italian tiled floor. Kim Novak hated this grey outfit and when she complained about it to Hitchcock he reportedly told her "You can wear any color you want so long as it's grey".

Then ... later in the movie Scottie is shown in front of the shop.

... in 1958, this vintage photo shows how Podesta Baldocchi looked when the movie was filmed.

... and Now, 224 Grant Avenue today houses a contemporary clothing store, 7 For All Mankind. Along to the right is Ashburton, the alley Madeleine turned into when Scottie followed her to the shop. Since leaving here Podesta Baldocchi continued in business at a number of addresses and is currently to be found at the Flower Market at 644 Brannan; it also offers deliveries via its website.

« VERTIGO », COPIE CONFORME

Blandine Etienne - 25 juin 2015

La projection de Vertigo (Sueurs froides) à l’été 2015 lors de la rétrospective Technicolor organisée par la Cineteca de Bologne est l’occasion de revenir sur la prestigieuse copie du film d’Alfred Hitchcock, exceptionnellement prêtée par la Cinémathèque française pour l’événement.

Réalisé en 1958, Vertigo revient de façon récurrente dans les listes des meilleurs films du monde, tout en étant quasiment invisible dans son format VistaVision d’origine et ses authentiques couleurs Technicolor. Témoignage historique, cette copie originale de Vertigo permet aussi de se pencher sur les choix techniques et esthétiques du cinéaste.

VISTAVISION - MOTION PICTURE HIGH-FIDELITY

Après The Wrong Man (Le Faux coupable, 1956), tourné en noir et blanc pour la Warner, Hitchcock retourne à la Paramount et au format VistaVision. Ce grand format, lancé en 1954 par le studio pour concurrencer le CinemaScope de la Fox, vise à contrer le petit écran qui envahit alors les foyers américains. Le procédé de prise de vues s’appuie sur un défilement horizontal de la pellicule 35mm, soit une image à 8 perforations au lieu de 4. L’image inscrite dans la longueur de la pellicule et non plus dans sa largeur, offre un grand format qui fait l’objet d’une réduction optique (1.66 ou 1.85) pour l’exploitation en salles, sans nécessiter d’anamorphose, contrairement au CinemaScope. Rectangulaire, plus grande, l’image dite « haute fidélité », est de meilleure qualité mais nécessite une quantité deux fois plus importante de négatif. C’est donc avec une caméra Mitchell VistaVision qu’Hitchcock entame le tournage de Vertigo. Le cinéaste anglais maîtrise parfaitement le format, qu’il a été un des premiers à employer pour To Catch a Thief (La Main au collet, 1955) et avec lequel il a également tourné The Trouble With Harry (Mais qui a tué Harry ?, 1955) et The Man Who Knew Too Much (L’Homme qui en savait trop, 1956). Pour North by Northwest (La Mort aux trousses, 1959), il dût convaincre la MGM de prendre en licence le procédé VistaVision, propriété de Paramount ; preuve de son attachement à ce grand format onéreux qui sera abandonné en 1961.

À noter que son emploi n’est pas sans conséquence pour la profondeur de champ. Dans les gros plans, il est pratiquement impossible d’obtenir un arrière-plan net. Vertigo compte ainsi plusieurs gros plans sur fond flou que la Paramount aurait préféré éviter mais qui contribuent néanmoins à la dimension onirique du film et à la fascination exercée par le personnage de Kim Novak.

« COLOR BY TECHNICOLOR »

À l’heure de Vertigo, en 1958, le Technicolor vit son chant du cygne. Le procédé, inventé en 1915 par le Dr Herbert T. Kalmus, a connu quatre évolutions majeures. Trois systèmes bichromes se sont succédé avant d’aboutir en 1932 au système trichrome. La prise de vue en trichromie constitue un véritable défi technique avec ses trois négatifs noir et blanc, enregistrant chacun simultanément trois couleurs (rouge, vert, bleu). Procédé très lourd, nécessitant une caméra trichrome encombrante dont la sensibilité modeste impliquait un éclairage imposant, le Technicolor était réservé aux productions importantes.

À l’heure de Vertigo, en 1958, le Technicolor vit son chant du cygne. Le procédé, inventé en 1915 par le Dr Herbert T. Kalmus, a connu quatre évolutions majeures. Trois systèmes bichromes se sont succédé avant d’aboutir en 1932 au système trichrome. La prise de vue en trichromie constitue un véritable défi technique avec ses trois négatifs noir et blanc, enregistrant chacun simultanément trois couleurs (rouge, vert, bleu). Procédé très lourd, nécessitant une caméra trichrome encombrante dont la sensibilité modeste impliquait un éclairage imposant, le Technicolor était réservé aux productions importantes.

Les années cinquante signent aussi la fin du « Color Consulting » dirigé par Natalie Kalmus, épouse du Docteur Kalmus et consultante couleur officielle de la société Technicolor. Initié dès les années vingt pour pallier l’utilisation excessive de couleurs vives risquant de distraire un public qui considérait toujours le film noir et blanc comme un médium plus réaliste, ce service optionnel était devenu obligatoire à partir de 1935 pour toute production louant une caméra Technicolor. La fin du service de consultation des couleurs marque donc définitivement le retour du pouvoir aux équipes – liberté dont les chef-opérateur, décorateur et costumier de Vertigo bénéficient à plein.

Film post « Glorious Technicolor », Vertigo porte ainsi la mention « Color by Technicolor » bien qu’entièrement filmé avec une caméra VistaVision et un négatif Eastmancolor dont les trois couleurs sont superposées en couches dans l’émulsion. Ce label pointe un développement par le laboratoire Technicolor de tout type de négatif avec les authentiques couleurs du procédé.

Invention complexe lancée en 1929, le tirage par imbibition, consiste à effectuer trois matrices, spécialement conçues pour absorber chacune un colorant (jaune, magenta, cyan) avant d’être pressées tour à tour contre le positif de projection vierge. Après 1955, les trois matrices sont développées à partir d’un seul négatif sur le même principe d’une matrice pour chaque couleur complémentaire.

Reposant sur l’absorption de colorants par la gélatine, le tirage par imbibition diffère de l’étape de développement classique. Cette méthode de tirage, à la base du procédé Technicolor, a plus à voir avec l’imprimerie que les autres procédés, dont les couleurs latentes se révèlent chimiquement. Avec ses trois couches de colorants, dont le relief est toujours présent sur l’émulsion, chaque photogramme du positif Technicolor s’apparente à une lithographie. Leur tirage limité les rapproche encore de l’estampe originale.

Après l’accueil mitigé de ses derniers films, Hitchcock doit faire ses preuves et les options techniques sont prises en connaissance de cause. Le cinéaste préfère un tirage en couleurs Technicolor, plus long à réaliser, ne seraient-ce qu’à cause des délais pour visionner les rushes, quand l’option la plus évidente et la plus économique aurait été un tirage Eastmancolor. Mais il maîtrise parfaitement le format et le procédé couleur choisis et assure encore ses arrières en s’entourant d’une équipe formée de collaborateurs réguliers. Hitchcock a l’habitude de travailler avec le directeur de la photographie Robert Burks avec lequel il tournera au total 12 films dont 9 en couleurs.

HITCHCOCK, LE TECHNICOLOR ET VERTIGO

Sa première expérience du Technicolor remonte à 1948 pour Rope (La Corde), tourné avec l’imposante caméra Technicolor Three-Strip. Suivra Under Capricorn (Les Amants du Capricorne) filmé l’année d’après dans les mêmes conditions. En 1954, Hitchcock expérimente le Warner Color pour Dial M for Murder (Le Crime était presque parfait, équivalent de l’Eastmancolor. La même année, Rear Window (Fenêtre sur cour, 1954) est réalisé comme Vertigo avec un négatif Eastman et un tirage Technicolor. Hitchcock revient à la prestigieuse palette chromatique du Technicolor, constituée de couleurs douces ou saturées, pour ses films en couleurs : To Catch a Thief (1955), The Trouble With Harry (1955), The Man Who Knew Too Much (1956), North by Northwest (1959), The Birds (Les Oiseaux, 1963), Marnie (Pas de printemps pour Marnie, 1964), Torn Curtain (Le Rideau déchiré, 1966), Topaz (L’Étau, 1969), Frenzy (1972) et Family Plot (Complot de famille, 1976) sont également des films « Color by Technicolor ».

Ce choix technique n’est pas anodin et peut être considéré comme un parti pris esthétique de la part d’Hitchcock pour Vertigo, où la couleur a bien évidemment toute son importance ; à commencer par l’apparence du double personnage interprété par Kim Novak, la blonde Madeleine et la rousse Judy. Les propos du cinéaste évoquant un caprice de l’actrice à propos de sa garde-robe, rapportés dans le « Hitchcock-Truffaut », sont révélateurs : « Je suis allé voir Mlle Novak dans sa loge et je lui ai expliqué qu’elle devait porter celles que j’avais prévues depuis plusieurs mois. Je lui ai fait comprendre que l’histoire de notre film m’intéressait beaucoup moins que l’effet final, visuel de l’acteur sur l’écran dans le film terminé ».

L’importance accordée à la dimension visuelle s’annonce dès le générique, avec les spirales envoûtantes évoluant en couleurs éclatantes sur fond noir le temps d’une séquence d’animation réalisée par Saul Bass, dont c’est la première collaboration avec Hitchcock. Comme pour donner encore plus de valeur aux couleurs qui vont suivre, le film commence en noir et blanc – un très gros plan du visage de Kim Novak, vierge de toute coloration, que la caméra scrute jusqu’à ce que l’image se teinte violemment de rouge.

Hitchcock ne lésinera pas sur l’emploi de filtres colorés au fil du film. Dans le même genre, le cauchemar de Scottie, le personnage de James Stewart, mêle images réelles et animées. Débutant sur le visage de l’acteur bombardé de flashes de couleurs clignotant sans relâche, la séquence offre une explosion de couleurs saturées. Le bouquet de fleurs de Carlotta, reproduit par Madeleine, laisse place à un éclatant ballet de formes colorées, également conçues par Saul Bass.

L’intensité des fameuses couleurs Technicolor et l’usage que le cinéaste en fait, alternant palette douce et couleurs artificielles plus violentes, plongent le film dans une atmosphère fantastique. L’expressionnisme de la couleur et sa mise en scène hypnotique imprègnent le spectateur.

Le rouge, violemment introduit dans le générique, revient régulièrement. Rouges les murs du bar où Madeleine fait sa première apparition, rouge encore le pont de San Franscisco lors de la tentative de suicide de l’héroïne, rouge son peignoir dans la scène suivante de même que la porte de l’appartement de Scottie dans lequel ils se sont réfugiés. Rouge aussi le gilet de Midge (Barbara Bel Geddes) quand elle tente d’ouvrir les yeux de Scottie et rouge plus que jamais le bijou fatal de Carlotta Valdès dont Hitchcock n’hésite pas à faire clignoter le rubis. À nouveau, un filtre rouge sur le visage de Judy introduit le flashback explicatif qui révèle la machination dont Scottie a été victime.

Parmi les trois couleurs primaires, le bleu est traité dans des palettes plus douces et réservé à des moments plus ancrés dans la réalité ; à l’exception de l’indigo profond du prologue, où l’on découvre l’acrophobie du héros suspendu à une gouttière. Il est présent dans les extérieurs de San Francisco et ses environs et reste principalement associé aux personnages de Scottie (le regard, les costumes) et de Gavin Elster (Tom Helmore) qui le propulse dans l’aventure.

Absent des scènes avec Midge, où dominent le beige, le jaune, l’ocre et autres couleurs pastel baignées dans un éclairage toujours lumineux, le vert est la couleur de Madeleine. Lors de sa première apparition, elle concentre tous les regards en robe d’un noir profond, rehaussée d’un tissu émeraude. Le vert s’impose encore dans la première longue séquence de filature de Madeleine par Scottie. Chez la fleuriste, une boite verte au premier plan attire l’œil. Au cimetière, la séquence est filmée à travers des filtres de brouillard permettant d’obtenir un effet coloré vert par dessus la brillance du soleil.

Mais encore le vert de sa voiture ou celui du gazon au cimetière et autour de l’église espagnole, le vert sombre de la forêt et son Sequoia sempervirens - dont Scottie rappelle le « always green, ever-living ». Verts aussi le pull de Scottie et les lignes horizontales du store dans la séquence de l’appartement où il ramène Madeleine après sa tentative de noyade. Si Madeleine porte souvent du noir et blanc ou des tons gris neutres, Judy est montrée la première fois dans un ensemble vert, tandis qu’elle passe devant deux véhicules de la même couleur. Et vert forcément, le néon de l’Empire Hotel qui nimbe sa chambre d’une lumière irréelle.

Alfred Hitchcock le confie à Charles Bitsch dans une interview donnée en février 1959 aux Cahiers du cinema : « En fait, le vert est ma couleur favorite. J’aime les couleurs de la terre, les verts, les bruns, les ocres. J’aime moins les bleus ou les rouges. Ici, j’ai satisfait mon goût pour le vert en associant cette couleur au thème du passé qui tenait une grande place dans le film. Je tins beaucoup à avoir une enseigne lumineuse verte à l’extérieur de l’hôtel de Judy : je me suis surtout servi de cette lumière verte lorsque Judy sort de la salle de bains sous l’apparence de Madeleine. Pour avoir en plus cet effet de diffusion, nous avons employé le type de filtre dont on se sert pour les effets de brume, mais dégradé, de façon à ce que, au fur et à mesure que Judy avance vers l’appareil, en déplaçant le filtre devant l’objectif, les contours de cette apparition fantomatique deviennent de plus en plus nets ».

LA COPIE DE LA CINÉMATHÈQUE

Grâce au fameux tirage Technicolor par imbibition, les couleurs de Vertigo sont restées intactes ; fidèles à l’exceptionnelle qualité de ce procédé d’impression dans la restitution des couleurs. Sa grande stabilité chimique, toujours inégalée, garantit de préserver la palette orchestrée par Hitchcock. Emprisonnées à l’intérieur de l’émulsion, les inimitables couleurs Technicolor dont on peut toujours sentir le relief au toucher sur la pellicule, ne bougeront plus.

Toutes les copies de Vertigo tirées à l’époque de sa sortie en 1958 ont été réalisées selon ce procédé unique et délicat. Réservé aux productions importantes, le tirage par imbibition était par nature limité et il le devient d’autant plus lorsque son nombre se voit encore réduit de moitié à partir de 1955. Parmi la cinquantaine de copies de Vertigo qui a peut-être été tirée, la copie de la Cinémathèque française est à ce jour l’unique existant en Europe.

Aujourd’hui, voir une copie originale de Vertigo dans sa version originale relève de la quête du Saint Graal et les spectateurs chanceux qui ont pu le voir projeté dans ces conditions disent avoir découvert un nouveau film…

Retiré des circuits de distribution en 1968, Vertigo avait fait l’objet d’une première restauration bâclée à partir d’éléments fatigués (en raison de sa popularité), ressortie sur copie Eastman en 1983. La seconde restauration de 1996 est initiée par Universal (désormais détenteur des droits du film) pour tenter de sauver des ravages du temps le négatif original du film, mal conservé et détérioré. L’entreprise est menée par Robert Bob Harris et James Katz, en 70mm (Super VistaVision) pour s’approcher du format VistaVision d’origine. À l’issue d’un travail titanesque pour restaurer en numérique les scènes endommagées, il est apparu impossible de retrouver la pureté originelle des couleurs avec les moyens de l’époque (Kodak ne proposait pas encore le procédé de tirage par imbibition, repris dans ses laboratoires, dont a pu bénéficier par exemple la restauration de Rear Window dans les années deux mille). Côté son, des libertés avaient aussi dû être prises et Universal avait finalement décidé de ne commercialiser en DVD qu’une version retravaillée et passée en Stéréo.

Reflet exact du travail original, la copie de la Cinémathèque a été validée par Hitchcock, tant pour la colorimétrie que l’étalonnage et le son. Ce tirage permet de retrouver Vertigo comme à son premier jour. La légende peut continuer à vivre, en authentique Technicolor mais également avec le mixage original d’époque enregistré en Mono.

Et cette copie est d’autant plus unique qu’elle a été confiée à la Cinémathèque par le maître en personne. Devenu son propre producteur après l’expiration du contrat qui le liait à David O. Selznick, Hitchcock était même, ce qui est rare à Hollywood, propriétaire de plusieurs de ses négatifs. Ses films Paramount avaient ainsi bénéficié d’un contrat stipulant que la possession des films lui reviendrait 8 ans après leur première sortie en salles. Pour Vertigo, la cession est effective en mai 1966. Hitchcock en fait don à Henri Langlois, fondateur et directeur de la Cinémathèque qui a lui a déjà consacré deux rétrospectives en mai 1960 puis en juin 1964, et auquel le cinéaste a toujours accordé son soutien indéfectible.

La précieuse copie est entre de bonnes mains et soigneusement préservée. Prêtée une première fois en 1969, au National Film Theatre à Londres et amenée par Langlois lui-même, sa dernière sortie remonte à 2006.

Blandine Etienne est chargée de production web à la Cinémathèque française.

VERTIGO : POINTS DE VUE L’ESPACE D’UN INSTANT « It’s a dream ! You’re awake ! » « It’s not a dream ! You’ve been there before ! » Points de vue et résonance, rêve et réalité. Vertigo entre duplication, distorsion, désir et délivrance. L’étude proposée s’attache à démontrer la dimension spéculaire entre la littéralité et la métaphore chez Hitchcock dans Vertigo au carrefour du film noir, gothique et fantastique. R. Mendola, professeur au Lycée Léonard de Vinci, Monistrol-sur Loire

https://laac-auvergnerhonealpes.org/wp-content/uploads/2016/05/etude-1.pdf

===============================================================

https://www.dvdclassik.com/critique/sueurs-froides-hitchcock

L'HISTOIRE

John Ferguson, surnommé "Scottie", est pris de vertige tandis qu’il poursuit un malfaiteur avec un collègue policier. L’incident vaut la mort de ce dernier et la démission de Ferguson des services de police. Peu après, une ancienne connaissance de Scottie le contacte afin de lui demander de suivre sa femme, Madeleine, qui semble hantée par l’esprit d’une morte, en l’occurrence sa grand-mère, qui se suicida après avoir sombré dans la folie. Ferguson mène donc son enquête en filant la femme de son ami. Un jour, il assiste horrifié au plongeon de Madeleine dans la baie de San Francisco. Après l’avoir sauvée, Scottie continue à suivre la jeune femme, mais ils finissent par se rejoindre et poursuivent ensemble leur promenade. Scottie tombe fou amoureux de Madeleine mais hélas, son handicap va coûter une deuxième fois la vie de quelqu’un : toujours hantée par le souvenir de sa grand-mère, Madeleine se jette du haut d’un clocher sous les yeux de Scottie, incapable de la rejoindre... Psychologiquement anéanti, l’ancien policier est interné. A sa sortie, il va rencontrer Judy, une jeune femme qui ressemble à Madeleine...

ANALYSE ET CRITIQUE

Alfred Hitchcock, connu pour être le maître du suspense, n’en a pas moins été un grand conteur d’histoires d’amour fortes : Les Enchaînés, Rebecca, Pas de printemps pour Marnie, entre autres. Mais il n’a probablement jamais atteint un tel degré d'intensité dans la passion d’un être pour un autre ailleurs que dans Sueurs froides. Car c’est bel et bien une histoire d’amour avant tout qui est le sujet de ce film par ailleurs passionnant en tant qu’histoire à suspense. Le personnage de James Stewart pense avoir découvert l’image parfaite de la femme avec Madeleine, et après sa disparition, son unique but sera de modeler Judy, cette jeune femme rencontrée au hasard dans la rue, selon le physique, les vêtements, la couleur de cheveux, la démarche de la défunte. Et il y parviendra, du moins jusqu’à un certain point, et c’est bel et bien "d’entre les morts" (titre original du roman du tandem Boileau-Narcejac, qui a inspiré le film) que semble resurgir Madeleine lorsque Judy revient devant Scottie, métamorphosée. On peut d’ailleurs s’amuser à voir dans ce processus de "modelage" de la femme parfaite un écho universel au cinéma en général, recherchant depuis toujours à mettre sous le nez des spectateurs époustouflés les plus belles femmes du monde, sublimes, dans des rôles taillés sur mesure.

Sueurs froides est fréquemment considéré comme le chef-d’oeuvre d’Alfred Hitchcock : choix difficile lorsqu’on pense à des productions telles que Psychose, Fenêtre sur cour ou Les Oiseaux. Mais on pourrait malgré tout aller plus loin, en disant que c’est peut-être l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma. C’est Jacques Lourcelles qui, dans son Dictionnaire du cinéma - Les Films, écrit : "Vertigo contient, à l’état de condensé poétique, psychanalytique et métaphysique, tout ce que le cinéma peut offrir : une histoire d’amour, un récit d’aventures, un voyage que les personnages entreprennent au fond d’eux-mêmes, une énigme policière dont l’auteur se plaît à révéler la solution trente minutes avant la fin." En effet, sous un aspect fort classique, Hitchcock dynamite les règles qu’il avait lui même instaurées au sein de son cinéma : la grande figure de style, qui consiste dans un certain nombre de ses œuvres antérieures à devoir innocenter aux yeux du public un homme accusé à tort d’un meurtre, est ici réduite à sa plus simple expression : dans une séquence qui fait moins de dix minutes, Scottie est lavé de tout soupçon concernant la mort de Madeleine.

L’intérêt est ailleurs : comment va-t-il pouvoir se remettre d’une telle disparition, d’autant que dans ce cas précis, le processus est inversé ? Le public (tant dans le film que dans la salle) le sait innocent : seul Scottie lui-même se considère comme coupable de ne pas avoir pu sauver la femme qu’il aimait. Autre point complètement désamorcé par Hitchcock : la tradition veut que dans les romans policiers comme dans les films du même genre, le nom de l’assassin ou la solution de l’énigme soient donnés dans la toute dernière partie du récit. Or dans Sueurs froides, le cinéaste nous donne la clé de toute l’intrigue effectivement une bonne demi-heure avant la fin... C’est que, à l’instar de la série policière Columbo, Hitchcock préfère donner de l’avance au spectateur par rapport à son personnage principal : la question n’est plus alors de savoir ce qui s’est passé, mais comment le héros va parvenir à découvrir la vérité. Cela rejoint l’anecdote que le cinéaste se plaisait à raconter, à savoir que, si dans une scène de discussion entre deux personnages il y a une bombe caché dans la pièce, près d’eux, prête à exploser dans les minutes qui suivent, il préfère montrer la bombe dès qu’il le peut aux spectateurs, qui vont ainsi vivre de longues minutes de suspense, à se demander si les personnages découvriront à temps la menace... Hitchcock disait que ne pas montrer la bombe serait une erreur, car le seul sentiment que le dénouement procurerait aux spectateurs, en cas d’explosion de la bombe, serait la surprise, qui s’estomperait ensuite assez vite au fil de l’histoire... Chez Hitchcock, l’information donnée aux spectateurs est l’un des premiers vecteurs de suspense de son cinéma.

James Stewart n’était déjà plus un jeune premier lorsqu’il interpréta l’un de ses rôles les plus marquants dans Sueurs froides : fréquemment employé dans des comédies, donnant une image de l’Américain sympathique et un tantinet naïf, le comédien a joué quatre fois sous la direction d’Alfred Hitchcock : ce fut d’abord La Corde, huis clos psychologique où il livra une belle composition, avant de faire merveille dans L’Homme qui en savait trop, aux côtés de Doris Day, et enfin dans l’un des plus grands films de Hitchcock, Fenêtre sur cour, donnant la réplique à Grace Kelly. Mais avec Sueurs froides, qui marquera la dernière collaboration du comédien avec le metteur en scène, le talent de James Stewart est immense : il semble, à l’instar de son personnage, complètement obsédé par l’image de Kim Novak, et l'on ne peut nier que son interprétation ajoute à la perfection de l’oeuvre.

Kim Novak avait à peine vingt-cinq ans lorsqu’elle accepta le double rôle féminin dans Sueurs froides. Comédienne au talent controversé (beaucoup de critiques lui ont reproché son physique "glacial"), elle avait déjà fait ses preuves aux côtés de Frank Sinatra dans le très dur L’Homme aux bras d’or d’Otto Preminger. Hitchcock, à son tour, sut tirer de la jeune femme le meilleur d’elle-même, lui faisant vraiment jouer différemment deux personnages fort éloignés l’un de l’autre. On oublie trop souvent la plastique quasi parfaite de Kim Novak, au profit de celle de Grace Kelly qui joua à trois reprises sous la direction de Hitchcock, et resta pour beaucoup le symbole de la "blonde hitchcockienne". Barbara Bel Geddes, quant à elle, n’est certainement pas sans rappeler fortement quelque chose à des millions de téléspectateurs dans le monde : c’est en effet elle qui interpréta la mère du clan Ewing dans le célèbre feuilleton Dallas. Le casting du film ne serait pas complet si l’apparition de Hitchcock, rituel instauré presque dès ses débuts cinématographiques, n’était pas mentionnée : il croise James Stewart dans la rue, au début du film, se promenant avec une sorte de grand entonnoir recourbé.

Au fil des films qu’il a réalisés, Alfred Hitchcock est parvenu à créer une sorte de marque de fabrique, bien caractéristique de son univers : en effet, il collabora régulièrement avec des techniciens de renom, à commencer par Saul Bass, qui signa des génériques mémorables ; il réalisa ainsi, après le générique de Sueurs froides, celui de La Mort aux trousses ainsi que de Psychose. Les bouleversements psychologiques du personnage de James Stewart dans Sueurs froides sont ainsi illustrés par les tourbillons et les spirales du générique.

Pour la musique originale du film, il en va de même : le compositeur Bernard Herrmann fut longtemps un collaborateur fidèle de Hitchcock. Il signa ses plus célèbres partitions pour lui, La Mort aux trousses, Psychose, Pas de printemps pour Marnie... Il fut également l’auteur de la bande originale "sans musique" des Oiseaux. Herrmann débuta avec Orson Welles (pour Citizen Kane) et acheva sa carrière en travaillant avec Martin Scorsese (Taxi Driver) et Brian De Palma (Obsession) : on a vu pire comme CV ! Quoi qu’il en soit, le compositeur signe avec Sueurs froides certains morceaux d’une grande beauté : la musique sait être tour à tour romantique lorsque la passion de James Stewart et Kim Novak crève l’écran, terrifiante lors de la séquence magistrale du cauchemar de Stewart, envoûtante dès le générique de début... Toujours d’une grande justesse, la partition de Herrmann participe elle aussi de l’aspect proche de la perfection de l’œuvre de Hitchcock.

Alfred Hitchcock, tout au long de sa carrière, qui s’étala sur 50 ans durant lesquels il signa un peu plus de 50 longs métrages (sans compter une série de courts réalisés pour la télévision), a fréquemment cherché à innover, que ce soit en matière de narration comme de technique de réalisation. Sueurs froides n’échappe pas à la règle : nous avons déjà vu que le cinéaste avait décidé de dévoiler la solution de l’énigme une bonne demi-heure avant la fin : cela représentait le processus opposé à celui employé trois ans plus tôt, en 1955, par Henri-Georges Clouzot, qui mit en scène Les Diaboliques, tiré d’un autre roman du tandem Boileau-Narcejac. Si les intrigues des deux films sont assez éloignées, elles reposent en revanche sur des mécanismes de narration assez proches, et une même atmosphère de "fantastique dans le réel".

[SPOILER] : D’ailleurs, si Clouzot faisait dire à l’un des élèves à l’extrême fin des Diaboliques qu’il venait de voir la directrice de l’école, alors que celle-ci est bel et bien morte, Hitchcock a lui aussi cédé à la tentation d’introduire une scène inexpliquée dans Sueurs froides : dans la première partie du film, James Stewart suit Kim Novak jusque dans un petit hôtel, et une fois qu’il s’y est introduit, il s’avère que la gérante n’a jamais vu passer de la journée la femme qu’il a pourtant vu entrer. Lorsqu’il regardera par la fenêtre de la chambre d’hôtel, il constatera même que sa voiture a disparu. A aucun moment dans le film Hitchcock n’expliquera cette séquence. [FIN DU SPOILER]

Où le cinéaste a aussi fait preuve d’audace, c’est dans l’aspect visuel de son film : certaines séquences, entre autres dans l’hôtel où James Stewart rencontre et fréquente une Kim Novak brune, baignent dans une sorte d’aura surnaturelle. Plus précisément, lorsque Judy, qui est enfin devenue totalement Madeleine aux yeux de Scottie, s’approche de ce dernier, elle avance dans une brume verdâtre qui rend le plan non seulement splendide mais porteur d’un romantisme sublime. Dans la même séquence, lorsque Judy et Scottie, tendrement enlacés, échangent un long baiser, la caméra tourne à 360° autour des comédiens, et peu à peu, le décor s’assombrit, et Scottie s’imagine de nouveau au monastère où le drame a eu lieu. Hitchcock ne s’arrête pas là : pour rendre visuellement l’effet de vertige dont souffre James Stewart, il va utiliser un procédé que l’on appelle parfois "travelling compensé". Utilisé dans un sens, cela donne l’impression d’écraser la perspective, utilisé dans l’autre, on a au contraire l’impression d’un décor qui s’étire dans l’espace. C’est ce dernier effet que le réalisateur a rendu au début du film, puis dans le clocher, lorsque Scottie est atteint d’acrophobie. Techniquement, il s’agit d’un zoom avant de la caméra, combiné à un travelling arrière. Le moins que l’on puisse dire est que le résultat est efficace. Enfin, on peut mentionner la séquence du rêve, très complexe quant à sa mise en scène, mêlant images réelles et animées, le tout éclairé par des lumières changeant de couleurs au rythme de la musique stressante de Bernard Herrmann. Du grand art.

Le film, à sa sortie en 1958, déconcerta apparemment le public. Ce ne fut qu’au fil des ans que cette pièce maîtresse de l’oeuvre hitchcockienne qu’est Sueurs froides fut reconnue à sa juste valeur. Film éminemment visuel, tant dans son aspect que dans sa réflexion, Sueurs froides est et restera pour toujours un chef-d’oeuvre du cinéma. Tout y est proche de la perfection, et si un seul regret se dégage de notre esprit après avoir vu le film, c’est bien qu’Alfred Hitchcock ne soit plus là aujourd’hui...

==============

Vertigo (Sueurs Froides) d’Alfred Hitchcock : le mythe de Pygmalion revisité

Dans la plupart de ses films, Alfred Hitchcock condense le temps grâce à son art du découpage. Cet art du découpage préside au principe du suspense, qui rend plus intense un moment clef de la narration. Que l’on songe à la scène de la fin des Enchainés (1946) où Cary Grant, Ingrid bergman et Claude Rains descendent l’escalier : Hitchcock découpe la séquence en multipliant les plans sur les visages angoissés des protagonistes (celui de la mère en bas de l’escalier, celui de Rains, celui de Grant, etc.). Il procédait souvent ainsi : en accélérant peu à peu le rythme des séquences, et donc leur intensité, grâce au montage, en montant des plans de plus en plus courts. On pourrait multiplier les exemples où les scènes de ses films se tendent progressivement comme une corde : la scène de la douche de Psychose (1960) ; la scène de la révélation dans Pas de printemps pour Marnie (1964) ; la scène de l’avion dans La Mort aux Trousses (1959), etc.

Vertigo (1958) (Sueurs Froides en français) est un film différent. Alors qu’habituellement les films du réalisateur bondissent sur nous, forts de leur intensité et de leurs trouvailles constantes, Vertigo nous lance une invitation muette. Renonçant aux ficelles de son découpage créateur de suspense, Hitchcock y étire le temps. Le film n’avance plus vers le spectateur ; il attend, tapi dans l’ombre, que celui-ci fasse le premier pas (à l’instar de La bête dans la jungle de Henry James où l’on trouve aussi le motif d’une répétition dissimulée dans l’ombre qui condamne un personnage malade à rejouer toujours la même scène). Vertigo quête la compassion du spectateur. Vertigo lui demande d’entrer dans le film, d’embrasser sa mélancolie morbide, d’errer dans San Francisco aux côtés de Scottie et Madeleine. D’où ce motif de spirale récurrent (du générique de Saul Bass au chignon de Kim Novak) dans lequel on se perd. L’errance implique que l’on étire le temps, car c’est dans la durée que l’on ressent le mieux la mélancolie. L’errance est la marche des mélancoliques. Selon son tempérament, le spectateur acceptera ou non de pénétrer profondément à l’intérieur de Vertigo, de partager les affres de Scottie, de goûter sa fascination pour la mort, de subir l’emprise du passé. Qui restera au seuil du film, le verra de loin, et voyant Scottie et Madeleine de loin, comme des figurines s’ébattant derrière un cadre de verre, ne sera peut-être pas à même d’éprouver sa mélancolie. Quant aux autres… Pour eux, ce sera un voyage sans retour, car on ne peut se défaire d’une fascination pour Vertigo une fois prisonnier de ses rets, comme la mouche par la lumière.

C’est une mélancolie morbide, disais-je, que celle de Vertigo, qui fait de la mort une figure familière. C’est la mélancolie du romantisme gothique de Melmoth et de tout le roman gothique anglais, quand la fascination du passé devient fascination du macabre, qui conduit à la mort, y compris la mort où l’on meurt d’amour, comme Tristan et Iseult, premiers modèles venus du Moyen-Âg. Du reste, l’extraordinaire musique de Bernard Herrmann est fortement inspirée de Tristan et Isolde de Wagner. Cette mélancolie gothique pèse sur toute la première partie du film, qui raconte comment Scottie (James Stewart), ancien policier atteint d’acrophobie, la peur des vertiges, est chargé par son ancien ami Gavin, de suivre sa femme Madeleine (sublime Kim Novak, dans le rôle de sa vie), qu’il croit suicidaire, hantée par l’esprit de son arrière-grand mère Carlotta. Alors, Scottie suit Madeleine, porté par les violons de Herrmann qui transpercent l’écran et nous enveloppent de sons vibrants. Scottie entre dans des cadres composés comme les tableaux des romantiques allemands, où les paysages sont des états d’âme, éclairés par Robert Burks, le chef-opérateur fétiche d’Hitchcock. Une lumière très particulière, qui résulte de l’usage par Burks de nombreux filtres tout le long du film ou presque (filtres verts, filtres à effet de brouillard, etc.), et contribue à l’atmosphère irréelle de Vertigo, qui ne se dément jamais, même dans sa deuxième partie où les dessous de l’intrigue sont révélés.

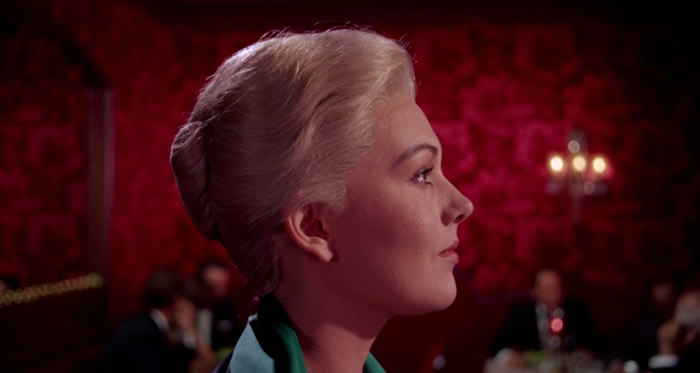

La mélancolie de Vertigo, porte d’entrée possible dans le film, donc. L’autre entrée qui se dessine, c’est celle du voile des apparences et du double, thèmes chers à Hitchcock. Car tout est faux dans cette première partie : Scottie a été joué par Gavin et Madeleine. Le récit gothique n’était que rêverie macabre qui n’a fonctionné que parce que Scottie est malade. Derrière les images et la musique romantiques, il y avait les coulisses où tournaient les rouages de la machination et du meurtre de la femme de Gavin. Le monde est fait d’une étoffe double, les rêves sont faits d’une étoffe double. La scène qui rend compte de cette dualité du monde, c’est celle du restaurant, quand Scottie voit Madeleine pour la première fois : tout semble dédoublé dans cette séquence par un jeu complexe de miroirs : Madeleine passe devant trois ou quatre miroirs fixés aux murs qui la reflètent de manière trouble ; les miroirs prolongent l’espace vers un autre monde, situé « de l’autre côté« , un monde d’images et de spectres, qui désoriente à la fois Scottie et le spectateur ; à ceci près que quand Madeleine passe devant le dernier miroir, à la sortie du restaurant, le dédoublement de sa silhouette se fait net : il y a deux femmes, qui marchent côte à côte, Madeleine et Judy, et cette image double annonce tout le reste du film. Dans cette scène du restaurant, l’une des plus belles de l’histoire du cinéma, on trouve aussi une utilisation splendide des couleurs : Madeleine porte une couleur verte (pensée comme la couleur de la mort), et quand Scottie l’aperçoit pour la première fois (de profil – voir la photo ci-dessus), l’intensité de cette apparition fait rougeoyer (d’amour et de douleur mêlées) la couleur du papier peint au fond du cadre, comme un foyer s’embrasant. Rouge et vert sont les deux couleurs primaires du film qui dominent toutes les autres. Tous les trucages utilisés par Hitchcock dans ce film témoignent de ce dédoublement du monde : les travellings compensés (soit un travelling arrière et un zoom avant simultanés), qui font dialoguer l’avant et l’arrière plan du cadre, les transparences derrière les acteurs tandis que ces derniers tournent sur eux-mêmes grâce à un plateau mobile et pivotant (voir la scène de la chambre d’hôtel où Scottie et Madeleine/Judy s’embrassent), transparences qui les font passer du monde réel au monde fantasmé, puis derechef le fantasme, puis le monde réel revenu, le rouge alternant de même avec le vert. Le principe qui préside à la spirale est qu’elle ne s’arrête jamais, et Vertigo tout entier est une spirale – d’ailleurs, plus on voit le film, plus il asseoit son ascendant sur le spectateur, s’enroulant autour de lui comme un charme ondulant. Dans la tête de l’homme obsédé, du malade (Scottie est malade), roulent les images mensongères du monde, montées sur un manège qui s’est emballé.

Toutefois, mon point d’entrée préféré dans Vertigo, qui a été moins exploré que d’autres, c’est celui du mythe de Pygmalion. Tel que le raconte Ovide dans les Métamorphoses, c’est un mythe profondément mysogyne, qui commence ainsi (édition Folio, p. 329): « Témoin de l’existence criminelle qu’elles avaient menée, et révolté des vices dont la nature a rempli le coeur des femmes, Pygmalion vivait sans compagne, célibataire ». On connait la suite : Pygmalion est un artiste, un grand artiste. Il sculpte une statue sublime, la femme idéale, qu’il a modelée lui-même, qu’il veut substituer aux femmes, aux vivantes. Il tombe amoureux de sa création, de sa statue d’ivoire, de cette image qu’il a imaginée, et qu’il régente et dirige. Il la pare de bijoux, de beaux vêtements. Il lui parle, l’embrasse, la caresse, la couche à ses côtés. Pour dire les choses autrement que dans la langue poétique d’Ovide, il se conduit en maniaque, en malade obsessionnel. Il demande à Venus (Aphrodite) de donner vie à la statue, et la déesse, qui fait toujours passer la beauté sur la raison, l’exauce : Pygmalion épouse sa propre création. C’est une fin heureuse, où l’artiste obsédé, le créateur malade, est récompensé de son obsession, de sa maladie. Dans le même temps, dans le mythe des Propétides (qui précède celui de Pygmalion), Ovide raconte comment les vrais femmes, les vivantes, sont punies par Venus et transformées en statues, en mortes. Pygmalion est donc un mythe écrit contre les femmes, comme nombre de mythes grecs (à l’exemple de celui de Pandore, où tous les maux de l’humanité se répandent sur la terre à cause d’une femme). Un mythe sur l’artiste tout puissant, qui n’est responsable d’aucun de ses actes.

Dans Vertigo, Scottie se conduit lui aussi en Pygmalion, du moins dans un premier temps. Après être sorti de l’asile qui l’avait accueilli, il revient hanter les lieux de sa rencontre avec Madeleine. Son pèlerinage morbide est une descente aux enfers, similaire à celles d’autres mythes grecs. Des enfers, Scottie ramène Judy, une femme qui ressemble tellement à Madeleine qu’elle lui offre la possibilité de ramener, croit-il, Madeleine à la vie. Dès qu’il voit Judy, sa mélancolie disparait, car elle résultait de sa certitude que l’on ne revenait pas du pays des morts. Le film commence une deuxième fois, se dédouble lui aussi. Obsédé, dévoré par le souvenir de Madeleine, Scottie pare Judy des plus beaux atours, comme Pygmalion sa statue, Scottie ressuscite l’image de Madeleine (et non Madeleine elle-même, la nuance est de taille), en lui faisant porter la teinture et les vêtements de la morte. Transparences, filtres de lumière et néon vert, se mêlent dans la scène de la chambre d’hôtel pour en faire une tombe : la tombe d’un cimetière d’où sort de l’ombre l’image de Madeleine revenue « d’entre les morts » (titre du roman de Boileau-Narcejac que le film adapte). Dans le Hitchcock-Truffaut, le réalisateur résume ainsi les choses avec sa crudité habituelle : « Il veut coucher avec une morte. C’est de la nécrophilie« . En réalité, Scottie veut coucher avec une image. Car pour lui, Judy n’existe plus. Elle n’est plus une femme. Elle ne l’intéresse qu’en tant qu’elle peut devenir une image de Madeleine, une morte-vivante. Scottie est devenu un cinéaste, qui ne voit plus le monde que sous la forme d’images, comme Hitchcock.

Or, dans Vertigo, la morale et la chute de l’histoire ne sont pas les mêmes que chez Ovide. Scottie n’est nullement récompensé de son obsession. Hitchcock filme Scottie errant comme une âme en peine, il le filme sortant d’un asile, il le filme humilié par un président de tribunal sadique qui remue le couteau de la mort de Madeleine dans la plaie, il le film couvé par une Midge inquiète, qui l’aime mais le sait si fragile qu’elle ne parvient pas à lui dire, il filme les yeux bleus de James Stewart brillant d’une folle angoisse, en vérité d’une angoisse de dément. Ce n’est pas sa création que Scottie aime, au contraire du Pygmalion du mythe, c’est l’image d’une morte, aux dépens d’une vivante. Il y a des Pygmalions heureux, fiers de leur création, une création qui leur est utile (ainsi Gavin est un Pygmalion qui réussit son coup en trompant Scottie quand il crée la première Madeleine), mais Scottie est un Pygmalion malheureux qui s’approche davantage d’Orphée, parti chercher Eurydice aux enfers. Scottie est hanté par une belle image vénéneuse, comme Madeleine était hantée par Carlotta Valdès. Tout tourne en boucle, tout se dédouble, tout ramène à la figure de la spirale ou du tourbillon, la figure clé de tout le film. Scottie, cinéaste, créateur de Madeleine, qui crie sur sa création quand il comprend que Judy l’a trompé. Hitchcock le montre courir à sa perte, mener Judy à sa perte. Il guérit de son acrophobie en sacrifiant une vivante. Pourquoi Scottie ramène-t-il Judy dans la mission espagnole, pourquoi la fait-il monter de nouveau dans le clocher si ce n’est pour diriger une séquence dont il avait été la première fois le jouet ? Il parle sans arrêt de « seconde chance« , mais en réalité, c’est sa première fois en tant que cinéaste. On voudrait lui dire, on lui crie : « ne ramène pas Judy dans le clocher, vit avec elle, car elle est vivante ! » Mais il ne nous entend pas. Fantasme du cinéma qui fait revivre le passé. Scottie est trop malade pour être cinéaste, pas assez fort, ni d’un point de vue physique, ni d’un point de vue psychologie. Scottie n’aurait jamais dû revenir dans le clocher. Scottie est un créateur malheureux, à moins qu’il ne soit trop malheureux pour être créateur.

Pourquoi Hitchcock filme-t-il Scottie en Pygmalion malheureux ? A première vue, cela pourrait sembler paradoxal, car Hitchcock est un cinéaste-pygmalion par excellence, un extraordinaire créateur de rôles féminins, entre les mains duquel passèrent les plus belles actrices d’Hollywood. Ingrid Bergman a-t-elle jamais eu plus beau rôle que celui de son personnage des Enchainés (1946), qui épouse si bien son point de vue que l’on trouve le personnage de Cary Grant trop dur avec elle ? A-t-elle jamais été plus belle que dans La Maison du Dr. Edwards (1945) où, à ses côtés, Peck apparait bien fade ? Dans Rebecca (1940), Hitchcock ne réalise-t-il pas son film exclusivement du point de vue du personnage de Joan Fontaine, plus encore que dans le roman de Daphné du Maurier ? Grace Kelly a-t-elle jamais été plus séduisante et décidée que dans La Main au collet (1955) ? Son apparition en caméra subjective dans Fenêtre sur cour n’est-elle pas magique ? Dans La Mort aux trousses (1959), Eve Kendall n’est-elle pas un magnifique personnage de femme, qui permet à Roger Thornhill d’oublier sa maman ? Toutes, elles incarnent des actrices hitchcockiennes ; aux termes du cliché : le feu sous la glace. Hitchcock, réalisateur-pygmalion aux doigts de fée, fermez le banc ?

Mais non, Vertigo rouvre le débat, pour toujours. Que cela soit conscient ou non, le personnage de Scottie est une mise en garde contre le mythe de Pygmalion. Scottie est responsable de son malheur et de celui de Judy : c’est à cause de lui que Judy meurt. Si Scottie n’avait pas essayé de sculpter Judy en Madeleine, s’il l’avait regardé non en tant qu’image, mais en tant que femme vivante, Madeleine ne serait pas morte une seconde fois (spirale et manège, toujours). Scottie est autant créateur qu’assassin : pour une statue transformée en femme (Galatée) grâce à Pygmalion, combien de femmes (les Propétides) transformées en statues dans les mythes d’Ovide ? Vertigo revisite, renverse même, le mythe de Pygmalion : d’une femme, d’une vivante, il fait une statue, une morte, là où Pygmalion donnait la vie. On ne peut contrôler à sa guise la femme que l’on aime. Hitchcock interroge la propension de l’homme, sa propre propension en tant que cinéaste-pygmalion, à vouloir créer une femme à l’image d’un idéal féminin qui n’existe pas (comme Madeleine qui n’existe pas, qui n’est qu’une image modelée par Gavin). A travers Scottie, il met en scène ses propres démons, qui l’incitèrent à se conduire de plus en plus durement avec ses propres créations féminines, avec ses actrices, à les mépriser de plus en plus ouvertement (il fut dur avec Kim Novak pendant le tournage et ne se priva jamais de dénigrer l’actrice par la suite alors qu’elle est exceptionnelle dans le film), ou à les poursuivre d’assiduités qui tournèrent au harcèlement dans le cas de Tippi Hedren (si la moitié de ce qu’elle a affirmé est exacte). Car Hitchcock savait tout ce qu’Ovide avait passé sous silence, tout ce que la création implique d’angoisse, de fièvre et d’images obsédantes.

Strum

PS : Vertigo, « film différent » : cette différence surprit à la fois les critiques et les spectateurs en 1958, et le film rentra à peine « dans ses frais« , selon les termes d’Hitchcock. Dans le Hitchcock-Truffaut, Hitchcock ne semble pas avoir de tendresse particulière pour le film. Ce n’est que plus tard que le film devint un classique, et ce n’est que depuis assez récemment qu’on le tient, à juste titre, pour l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma.

https://newstrum.com/2016/07/20/vertigo-dalfred-hitchcock-la-melancolie-du-createur-ou-le-mythe-de-pygmalion-renverse/

========================

REVUE DE PRESSE DE « SUEURS FROIDES » (ALFRED HITCHCOCK, 1957)

Hélène Lacolomberie - 12 novembre 2019

Il faut passer sur la légère déception de L’Express qui regrette le manque d’humour, sur la réserve de Carrefour face à un film « légèrement académique », et surtout sur la critique de Jeander dans Libération qui n’est à aucun moment rentré dans le film et exprime « son incapacité totale à éprouver cette transpiration hivernale promise par le titre », pour savourer les éloges respectueux que récolte Vertigo à sa sortie.

Sueurs froides

Avec Vertigo, Hitchcock livre son film le plus envoûtant. Il est d’une « beauté plastique exceptionnelle. Personne ne photographie avec plus d’art et à la fois plus de discrétion que Hitchcock » s’extasie Carrefour. L’Humanité Dimanche s’attarde sur certains cadrages, « des vues plongeantes d’une virtuosité telle qu’elles réussissent à donner le vertige au spectateur lui-même ». « Par-delà sa perfection photographique, Hitchcock a su magistralement user des décors naturels pour créer une atmosphère » ajoute Les Lettres Françaises. Jean de Baroncelli dans Le Monde salue une « maîtrise éclatante », et Claude Mauriac dans Le Figaro Littéraire rend hommage à la couleur, « un des attraits de ce film (…) toujours utilisée avec art ». Le tout confère à Vertigo une atmosphère poétique, troublante, et le spectateur en arrive doucement à croire aux hypothèses fantastiques que lui soumet Hitchcock.

Hypnotique, c’est le maître-mot que la critique reprend pour décrire le charme lancinant qui se dégage du film. « Hitchcock sait à merveille créer l’atmosphère pesante, morbide, nécessaire, et utiliser autant les dialogues que les silences, un détail de l’action, pour créer le suspense » admire L’Humanité Dimanche. Et Combat se délecte du « long envoûtement » ressenti au long de la projection. Une fois encore, Hitchcock développe avec brio ses thèmes favoris : « la responsabilité, l’échange, les jeux dangereux, le chemin qu’il faut refaire deux fois reparaissent et s’entrecroisent en subtils méandres » note Éducation Nationale.

Sous couvert de présenter une intrigue diabolique à suspense, Vertigo est en fait un beau portrait d’homme en filigrane, et permet à Hitchcock de dérouler une somptueuse spirale amoureuse. Le réalisateur s’est appuyé comme souvent sur une partition magistrale de Bernard Herrmann, et sur une distribution étincelante que Le Monde détaille avec bonheur : « Un James Stewart tout à tour spirituel, charmant, horrifié, passionné ; une Kim Novak qui exprime en grande comédienne toutes les nuances d’un rôle étrangement complexe. Sans oublier Barbara Bel Geddes qui joue avec une rare fantaisie un rôle de confidente ».

Tous les éléments sont là, qui constituent un véritable chef d’œuvre, et Le Canard Enchaîné ne s’y est pas trompé, en déclarant que « le Maître du suspense a réussi un de ses meilleurs films ».

Hélène Lacolomberie est chargée de production web à la Cinémathèque française.

=================

Séquence n°1 : Vertigo (Sueurs froides), Alfred Hitchcock, USA, 1958.

Contexte : Ancien policier forcé à quitter son travail à cause d’un choc, Scottie (James Stewart) s’est vu proposer une mission de détective privé par Gavin, un ancien ami. Il lui demande de suivre sa femme, Madeleine (Kim Novak), qui a un étrange comportement. Gavin propose à Scottie de venir dans un restaurant où il voit Madeleine pour la 1ère fois.

Cette séquence de 1ère rencontre est une cristallisation amoureuse. En effet, c’est au cours de cette séquence que va naître la fascination de Scottie pour Madeleine. La mise en scène d’Hitchcock engage ce coup de foudre.

Elle démarre sur Scottie qui regarde à gauche. Son regard va alors embrayer le mouvement de caméra, sur grue, et nous emmener à découvrir en panoramique latéral le restaurant en plan d’ensemble. Il ne s’agit pas d’un plan subjectif car cet angle de vue ne peut pas être celui de Scottie. Ce choix de cadrage pose déjà la question du point de vue et met en jeu le « regard » (voyeur) (le notre aussi) qui sera la colonne vertébrale du film. La caméra qui s’est éloignée de Scottie se rapproche ensuite dans un lent mouvement vers le bas de Madeleine. Ce mouvement traduit la nature du rapport qui sera le leur : nous partons du masculin pour aller vers le féminin ce qui sera toujours le cas par la suite, dans une fluidité de mouvement en surplomb que permet la caméra sur grue qui donne à sentir la fascination qui s’installe dans l’inconscient de Scottie.

Le personnage féminin est sublimé par le décor et le cadre : elle est habillée en vert tandis que tous les autres personnages sont en noir sur fond rouge (passion) ; notons que le vert sera notamment un motif récurrent du film. C’est également la seule blonde ce qui en fait un objet de désir, de fantasme, celui d’Hitchcock lui-même. Lorsque la caméra se rapproche de Madeleine, le son diégétique s’arrête pour laisser place à une musique originale, ce qui confirme qu’il s’agit bien de la représentation mentale de Scottie. C’est l’idéalisation du féminin par le masculin. Hitchcock veut de cette façon nous transmettre ce coup de foudre afin que nous partagions les émotions de Scottie et que nous soyons embarqués par elle car, encore une fois, il ne peut pas s’agir de la vision de Scottie étant donné sa position rapport à elle. C’est une « écriture sensitive » dont nous sommes l’objet d’expérimentation, avec un personnage principal masculin dont le regard embraye le notre.

Puis s’enchaine une succession de plans sur le visage de Scottie et de raccords regard sur Madeleine. Nous sommes désormais dans la vision de Scottie qui est déjà subjugué par elle. Enfin, Madeleine se lève, passe l’encadrement de la porte, s’éloigne et se fige un court instant, de profil par rapport à la caméra, telle une représentation picturale romantique. Elle est, par un effet de lumière, de mise au point sur son visage et de flou d’arrière-plan, comme plâtrée à la toile de fond rouge à la façon d’une statue grecque, impériale de beauté mais inaccessible aussi. En réalité Scottie ne la voit pas car a le dos tourné. La mise en scène atteste du caractère fantasmé de la séquence.

De plus, Hitchcock ne réunit jamais Scottie et Madeleine dans un plan, ce qui est révélateur du fait qu’ils ne seront jamais vraiment ensemble. Cette mise en scène de 1ère rencontre nous révèle la nature de l’intrigue et de ce que sera leur relation. Madeleine ne sera jamais qu’un espace de projection… dans un film futuriste, elle équivaudrait à un programme informatique holographique comme celui dont « K » est amoureux dans Blade Runner 2049.

Vertigo (Sueurs froides) d'Hitchcock

1. Analyse

D’abord, à titre d’hommage au réalisateur et à la postérité de Vertigo, rappelons les mots de François Truffaut célébrant Hitchcock : « L’homme était mort mais non le cinéaste, car ses films, réalisés avec un soin extraordinaire, une passion exclusive, une émotivité extrême masquée par une maîtrise technique rare, n’en finiraient pas de circuler, diffusés à travers le monde, rivalisant avec les productions nouvelles, défiant l’usure du temps, vérifiant l’image de Jean Cocteau parlant de Proust : « Son oeuvre continuait à vivre comme les montres au poignet des soldats morts. » (Truffaut, in Préface de 1980 à Hitchcock/Truffaut ou Le Cinéma selon Alfred Hitchcock)

Le générique ou l’art d’installer le malaise

Vertigo s’ouvre sur un générique insolite (1) qui, déjà, imprime à l’écran la double étrangeté de ses images. Un visage de femme anonyme fragmenté en quatre plans fixes avec glissement de la caméra de l’un à l’autre (quart de bas gauche du visage/bouche/yeux dirigés vers la gauche puis vers la droite/œil droit zoomé à travers un filtre rouge) suivi d’une figure géométrique animée à métamorphoses successives (circulaire, ovoïde et hélicoïdale), - qui naît dans l’œil droit, envahit l’écran de ses volutes changeants, s’en échappe avant d’y retourner - installent dans le film un climat de l’irréel, voire du fantastique. Une atmosphère de l’étrange créée simultanément par une partition musicale (2) consubstantielle aux images : cordes, harpes ou flûtes jouent un arpège de six notes ascendantes et descendantes répétées et fluctuantes dont le leitmotiv produit un effet hypnotique de fuite tourbillonnante, lourdement ponctué de cuivres qui introduisent une dramatisation inquiétante et lugubre.

Ce générique, par cette technique magistrale de fusion des images et des sons, fait naître, chez le spectateur, un sentiment de malaise qui confine au vertige. Est-ce à dire que ce vertige est dans le regard de la femme et en naît ? Et que celui qui le regarde – ou qui est regardé – en est la victime ? Ce regard ne serait-il pas celui de la Femme en général ? Dès lors, ce que le film à venir va transcrire, - à travers précisément le récit de la recherche d’identité d’une femme -, n’est-ce pas la névrose amoureuse et le vertige devant le mystère insondable de la Femme tour à tour incarnée, dans le film, par trois personnages représentant autant de formes d’amour : Midge, la femme amie et sœur, maternelle et protectrice, fidèle et prosaïque ; Madeleine, la femme idéalisée, fragile, lointaine et mystérieuse ; Judy, enfin, la femme plus charnelle, familière et docile ?

Une illustration, immédiate dans le récit, de ce vertige rôde sur les toits de San Francisco et s’incarne dans John « Scottie » Ferguson lors de la poursuite d’un malfaiteur : une peur panique du vide qui le paralyse et, par contrecoup, provoque la mort d’un collègue. Une phobie désormais durablement installée en lui comme le rappelle presque aussitôt l’incident de la chaise dans l’appartement de Midge.

Peut-on relier les deux regards, celui féminin du générique et celui de Scottie Ferguson ? Ce vide – sans aucun doute métaphorique - qui effraie tant l’inspecteur ne peut-il être empli, concrètement, par cette bouche et ces yeux de femme montrés dans l’introduction au film ?

Une structure signifiante

La structure du film en deux parties - 75mn/48mn - (3) si semblables par le récit et le thème insiste sur la permanence et la répétition, et produit un effet de boucle : dans le premier film, Scottie observe Madeleine devenir Carlotta, alors que dans le second, il pousse Judy à devenir Madeleine. Par ailleurs, la fin des deux films est rigoureusement la même : la mort apparente de Madeleine/Carlotta/Judie pour le premier ; la mort réelle de Judy/Madeleine pour le second. Une structure analogue, une fin identique, un décor semblable, mais une substitution des personnages et une inversion des destins. Le personnage de Scottie se substitue à celui de Madeleine : elle cherchait à devenir Carlotta ; il veut que Judy devienne Madeleine. Madeleine se voulait la réincarnation de Carlotta ; il veut que Judy soit celle de Madeleine.

Le thème – ô combien littéraire - de l’ « éternel retour »…

Un recommencement qui peut se transcrire aussi dans la figure du cercle enveloppant des récits entrelacés (intrigue policière, récit de réincarnation, histoire d’amour, névrose personnelle, jeu cinématographique des apparences et de la réalité, etc.) comme autant d’ondes concentriques nées du trauma originel.

La première partie du film, si elle met en place les éléments de la machination à venir, n’en demeure pas moins caractérisée par la naissance de l’amour que Scottie éprouve pour Madeleine. On sait, dès le début, que sa relation avec Midge ressortit plutôt de l’amitié, puisqu’ils sont restés fiancés trois semaines, alors qu’ils étaient étudiants, et qu’elle a fini par rompre. « Ne joue pas les mères poules. », lui reproche-t-il d’ailleurs, en la jugeant sans doute trop prosaïque et maternelle plutôt qu’amante. Précisément, lorsqu’il sombre dans une profonde dépression (2ème partie du film), Midge, qui lui rend visite et essaie d’aider à sa guérison, ne s’exclame-t-elle pas en parlant d’elle-même : « Tu n’es pas perdu. Maman est là ! » Autrement dit, Scottie n’a pas trouvé son idéal féminin et est affectivement disponible. Pourtant sa première impression sur Madeleine est négative. Lorsque son ami entend lui faire comprendre que sa femme est possédée par une morte, Scottie porte un jugement sans nuance : « Je te conseillerais de la faire examiner par un psychiatre ou un psychologue ou un neurologue… Ou tout simplement par ton médecin de famille. Je te ferai examiner aussi. »

L’amour, coup de foudre et cristallisation

Néanmoins, dès qu’il la voit au restaurant, chez Ernie, on le sent troublé et attiré par la beauté et la classe de celle qui est censée être Madeleine Elster. En témoigne, dès le premier regard qu’il porte sur elle, l’interruption synchrone - dans la bande-son - des éclats discordants de conversations et de bruits de couverts auxquels se substitue la douceur d’une musique de cordes, fluide mais embuée de mélancolie. Puis, à force de la filer et de l’observer, jour après jour, au quotidien, sa curiosité se transforme en une sorte de complicité émue ; il se prend au jeu, il est apitoyé, il s’intéresse à elle et il se met d’autant plus à l’aimer qu’elle lui apparaît mystérieuse, fragile et instable. Et les découvertes qu’il fait sur elle, les informations qu’il recueille à son sujet sont autant de raisons pour approfondir cette dépendance qui peu à peu le lie à une Madeleine, dont il se sent aussi, par l’objet même de sa mission auprès d’elle, le protecteur.

Cette modification de point de vue évoque, à l’évidence, le phénomène de cristallisation analysé par Stendhal dans son ouvrage De l’Amour : « Laissez travailler la tête d’un amant pendant vingt-quatre heures, et voici ce que vous trouverez. Aux mines de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d’arbre effeuillé par l’hiver ; deux ou trois mois après, on le retire couvert de cristallisations brillantes : les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la taille d’une mésange, sont garnies d’une infinité de diamants mobiles et éblouissants ; on ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j’appelle cristallisation, c’est l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l’objet aimé a de nouvelles perfections. (...)». Cette lente cristallisation qui affecte Scottie, Hitchcock la rend sensible à travers la filature qu’entreprend son personnage, dont le rythme nonchalant, voire languissant (vingt-cinq minutes s’écoulent entre la vision de Madeleine chez Ernie et leur rencontre soudaine dans les flots de l’océan) transcrit de la plus belle des façons poétiques ce lent processus qui métamorphose un Scottie désoeuvré en un amoureux transi. Chacune des étapes dessine une carte du Tendre qui l’introduit toujours plus avant dans l’univers de Madeleine. Désarçonné, il observe cette femme si belle et si singulière qui, à chaque nouvelle halte, se révèle toujours plus énigmatique. Il en devient amoureux fou. Jusqu’au vertige…

Dans ce film consacré à la contemplation admirative et bouleversée d’une femme, Hitchcock insiste sur le regard et la perception qui en découle. (4) Il donne ainsi à voir, plan après plan, séquence après séquence, comment naissent les instants privilégiés du sentiment amoureux : immergés dans une atmosphère onirique de fantasme, de rêve et de cauchemar qui abolit la frontière entre le passé et le présent, la réalité et le rêve, nous devenons ce Scottie fasciné et pris de vertige par le mystère de ce qu’il découvre. Mais ce pouvoir de contemplation patiente et magique qui imprègne le film naît aussi des décors en un savant effet de ricochet : l’errance de Madeleine dans l’espace et le temps de San Francisco - dévoilée en autant d’images choisies de lieux mémorables qui accompagnent, illustrent et magnifient l’histoire elle-même - donne au film son pouvoir envoûtant.

Le processus de cristallisation mis en œuvre pour Madeleine se propage, en effet, au décor même du film, la ville de San Francisco, qui devient un personnage à part entière reliant Madeleine à Scottie. (5) Elle est d’abord montrée, dans la première partie du film, à travers ses lieux familiers (le Ernie’s restaurant ; l’immeuble des Elster ; le fleuriste Podesta Baldocchi ; la mission Dolorès ; le Musée d’art du Palais de la Légion d’Honneur ; le McKittrick hôtel ; la librairie Argosy ; le Golden Gate Bridge ; la tour Coit ; Muir Woods et la forêt de séquoias géants ; la mission San Juan Bautista, enfin.). On peut y ajouter les plans fréquents de la baie majestueuse ou des surprenantes rues en pente. Tous ces lieux sont associés à Madeleine – au même titre que le portrait de Carlotta - qui semble aller de l’un à l’autre de façon irrationnelle. Mais une fois la jeune femme disparue, c’est Scottie, cette fois, que suit la caméra de Hitchcock ; c’est Scottie qui est filmé dans cinq des endroits énumérés ci-dessus ; c’est Scottie qui essaie d’y retrouver les traces de la bien-aimée. San Francisco n’est donc plus un simple décor de ville, neutre et impersonnel, mais s’est métamorphosée en un écrin sensible qui renferme le souvenir de Madeleine, qui le garde présent, et qui lui rendra même vie par l’intercession de Judy.

Ce sentiment amoureux né de l'imaginaire de Scottie - qui transfigure Madeleine à ses yeux -, Hitchcock le fait naître par un savant processus d’identification qui contamine le film dans son ensemble : le mouvement du film fait passer, en effet, de Scottie à Madeleine, de Madeleine à Carlotta, de Madeleine/Carlotta à Scottie, de Scottie/Madeleine/Carlotta à Judy, de Judy/Madeleine au Scottie désemparé de la fin, en une boucle parfaitement refermée.

C’est, d’abord, l’histoire de Carlotta que le réalisateur dévoile par bribes à travers les informations distillées, à chacune de ses rencontres avec Scottie, par Elster ; puis, en quelque sorte vérifiées par la conduite étrange de Madeleine ou confirmées de la bouche même de la jeune femme. Ensuite, Hitchcock vise à relier Madeleine à Carlotta et Scottie à Madeleine par le fil conducteur de la surveillance.

Une filature qui s’apparente à une véritable quête de la connaissance et de l’amour : Madeleine achète un bouquet qu’elle emmène au cimetière de la mission Dolorès ; elle se recueille sur une tombe où Scottie lit le nom de Carlotta Valdes ; elle enchaîne par la visite au musée et s’assied devant un tableau dont il découvre qu’il s’intitule, précisément, « Le portrait de Carlotta ». Hitchcock insiste, par le jeu du regard caméra, sur l’identité entre Madeleine et Carlotta : le bouquet apporté par Madeleine est le même que celui dessiné sur le tableau et la coiffure de Carlotta dessine une torsade qui se retrouve dans la coiffure de Madeleine.

Mais cette quête censée apprendre à Scottie la vérité ne fait que l’égarer : les indices recueillis révèlent soit un cas de possession, voire de réincarnation, irrationnelle (6), soit un exemple de folie. Pourtant, Scottie agrège Madeleine et Carlotta par le truchement du Portrait de Carlotta (bouquet et coiffure). Désormais, ce tableau est profondément associé à Madeleine et lui permet de porter son amour pour elle au-delà de la réalité et du temps. On évoquera ici la « Sonate de Vinteuil » et le rôle qu’elle joue dans l’amour qu’éprouve Swann envers Odette de Crécy (Un amour de Swann). Il va de soi que l’image de Madeleine ainsi idéalisée par l’étrange et le mystère est le contraire de celle que renvoie Midge : on pourrait opposer la grâce du Portrait de Carlotta aux lunettes de Midge (7), comme le fait cruellement Hitchcock à travers le tableau sarcastique peint par Midge qui s’apparente, pour un Scottie en pleine phase de cristallisation, à une véritable profanation. L’œuvre d’art est bel et bien à la source de la transfiguration du sentiment amoureux - et n’est en aucune façon une copie prosaïque du réel, contrairement à ce que croit, à tort, Midge. D’autres séquences clés nourrissent ce désir d’embellissement et l’unissent chaque fois un peu plus à Madeleine.

Lorsqu’elle se jette à l’eau au pied du pont (8), lorsqu’il lui retire ses vêtements (en une troublante ellipse narrative) pour les faire sécher et la couche dans son propre lit (9), lorsqu’il l’accompagne dans la forêt de séquoias à Muir Woods (5) et frémit au récit de ses rêves (10), Scottie se rapproche encore et toujours un peu plus d’elle, tout en ayant le sentiment qu’elle reste insaisissable.

Amour, espace et temps

Hitchcock construit ainsi son film dans une double perspective : la sensation de vertige et le mouvement de chute, tous deux omniprésents du début à la fin du film. Mais il ne s’agit pas seulement d’un malaise né d’une perception douloureuse de l’Espace, contrairement à ce que l’apparence pourrait laisser croire, mais aussi d’une relation malheureuse au Temps.

Le sentiment de faute et de culpabilité qui parcourt le film favorise une perception aiguë du temps et de son caractère définitif : comment pouvoir, en effet, réparer sa faute et effacer sa culpabilité si le temps est irréversible ?

Par ailleurs, le vertige face à la peur du vide qui saisit Scottie à l’entame du film est le révélateur d’une personnalité mal à l’aise (homme entre deux âges qui mène une vie de célibataire sans perspective sentimentale avec Midge, sorte de sœur ou de mère de substitution, et une activité professionnelle défaillante). Cette sensation de vertige ne serait-elle pas l’expression organique, c’est-à-dire somatique, d’un malaise existentiel plus profond : celui du sens à donner à sa vie ? Une vie jusque-là terne et soudain bouleversée par l’amour fou qu’il éprouve alors (sans doute pour la première fois de son existence) pour Madeleine et son étrangeté. Car la résurgence du passé de Carlotta dans le présent de Madeleine qui met en péril la vie même de celle qu’il aime et entend protéger, donne à un Scottie désoeuvré après sa démission (« Que comptes-tu faire ? demande Midge. » « Vivre plus ou moins de mes rentes, lui répond Scottie. »), un nouveau sens à sa vie. La disparition de Madeleine – dont il se sent coupable puisqu’il n’a pas su la protéger de ses démons – et la dépression psychologique dans laquelle il sombre durablement montrent a contrario combien il est fragile.

De son côté, Judy, manipulée par Elster, doit jouer le rôle de Madeleine Elster, tromper Scottie, et le conduire jusqu’au terme de la machination (Cf. les très nombreux plans de Scottie filmé de face au volant de sa voiture suivant celle Madeleine). Mais le Temps joue contre elle : à mesure qu’elle manoeuvre Scottie jour après jour, elle s’attache à lui comme elle essaie de le lui faire comprendre juste avant de se précipiter vers le clocher, à la fin de la première partie : (« Ce n’est pas juste. Il est trop tard. Ça ne devait pas se passer comme ça… Tu sais que je t’aime… Si tu me perds, tu sauras que je t’aimais et que je voulais que ça dure. ») ou encore comme elle le lui avoue à la toute fin du film. Elle devient même la victime du Temps, puisque le hasard lui fait croiser une seconde fois le chemin de Scottie et la plonge dans un passé qu’elle avait voulu oublier. Mais le passé ne se laisse pas oublier ! Et par une cruelle ironie du sort la voici condamnée par Scottie à se métamorphoser de nouveau en Madeleine (Cf. les demandes pressantes de Scottie concernant ses vêtements ou sa coiffure) quand elle voudrait être aimée pour elle-même !

Leurs situations psychologiques s’apparentent : si Scottie est, en effet, hanté par sa phobie du vertige qui le paralyse et lui dicte ses actes, de son côté, Judy, devenue le jouet de Scottie, vit désormais en complet déséquilibre et ne s’appartient plus. Le hasard de la machination et la coïncidence de leur seconde rencontre sont les moteurs du destin empathique des deux personnages. On songe à ces vers de Louis Aragon (Il n’y a pas d’amour heureux, 1943) à propos de l’être humain :

- « Rien n’est jamais acquis à l’homme Ni sa force

- Ni sa faiblesse ni son cœur Et quand il croit

- Ouvrir ses bras son ombre est celle d’une croix

- Et quand il croit serrer son bonheur il le broie

- Sa vie est un étrange et douloureux divorce

- Il n’y a pas d’amour heureux »

La condition humaine n’est pas satisfaisante. Au moment où Scottie a trouvé en Madeleine la femme idéale, belle, mystérieuse et fragile, alors même qu’il a conscience du danger de folie ou de suicide qui la menace et qu’il se sent investi d’une double mission - l’aimer et la protéger – Madeleine disparaît à jamais en une scène cauchemardesque.

Ce premier film de 75 minutes (Naissance de l’amour entre Scottie et Madeleine et mort de cette dernière) est donc suivi d’un second de 48 minutes (expérience et échec de réincarnation de Judie en Madeleine) qui donne à voir la tentative quasi surnaturelle de Scottie pour faire revivre Madeleine à travers une femme de rencontre, Judie.

C’est ainsi que Hitchcock donne une coloration fantastique à un récit fondé, somme toute, sur un sentiment naturel et largement partagé : retrouver la femme aimée tragiquement disparue, voire refuser de la considérer comme morte en cultivant son souvenir. Ou, pour employer une expression mise à la mode par les psychologues, refuser de faire son deuil. La célèbre phrase d’Hitchcock (« Il y a la volonté qui anime cet homme de créer une image sexuelle impossible ; pour dire les choses simplement, cet homme veut coucher avec une morte, c’est de la nécrophilie. » (Extrait du livre d’entretien Hitchcock/Truffaut ou Le Cinéma selon Alfred Hitchcock) s’apparenterait, me semble-t-il, plutôt à une boutade dont Hitchcock était friand. Il serait sans doute plus judicieux de supposer, chez Scottie et, à travers lui, chez Hitchcock, un désir de transfigurer le réel pour mieux l’embellir. Que l’on songe à l’étonnante scène qui filme, dans le même plan, Midge et le tableau qu’elle a peint la représentant en Carlotta : Hitchcock pouvait-il imaginer plus belle façon de mettre en contraste le réel trivial (Midge affublée de lunettes) et le rêve idéalisé (la noble apparence de Carlotta) ? Cette intrusion du commun dans la perfection s’apparente à un véritable sacrilège pour Scottie qui, précisément, quitte aussitôt Midge. Cette sortie du champ de la caméra est symbolique de son refus du réel.

Que l’on songe également aux fondus enchaînés - auxquels a très souvent recours Hitchcock dans le film - par lesquels il remplace progressivement une image du réel par celle du rêve. Diluant ainsi la séparation entre le passé et le présent, entre le réel et l’imagination, il en vient à créer une atmosphère onirique : qu’il s’agisse de Madeleine devenant Carlotta et inversement, ou de Judy se transformant en Madeleine, Hitchcock nous fait glisser du présent du film à un univers fantasmé. Et la réalité de Scottie (et le propos de Vertigo) est celle d’une histoire d’amour impossible, c’est-à-dire d’une névrose amoureuse poétiquement envoûtante en ce qu’elle mêle l’image idéalisée de la femme (Eros) et sa mort tragique (Thanatos), une tentative de résurrection et la malédiction finale d’un destin funeste.

Si la condition humaine est placée sous le signe de la mort, tous nos efforts tendent soit à l’oublier par le divertissement, soit à la dénier, par exemple par le désir de faire revivre le passé. C’est ainsi que Scottie - désormais sans raison de vivre puisque Madeleine n’existe plus – se rend sur sa tombe, avant d’être agité de cauchemars nocturnes mêlant réalité et imaginaire, sentiment de culpabilité et sensation de chute (11) [1h20mn], et de sombrer dans une grave dépression de plusieurs mois. Après quoi, il n’a de cesse de se réfugier dans le passé : à quatre reprises, il retourne sur les lieux qui sont autant de souvenirs de Madeleine, c’est-à-dire l’appartement des Elster au pied duquel stationne toujours la voiture verte de Madeleine ; le restaurant chez Ernie’s où il l’a vue pour la première fois ; le musée où se trouve encore le tableau de Carlotta et le fleuriste « Podesta Baldocchi » où le conduit le bouquet de Carlotta. Il est à remarquer que ces quatre « pèlerinages » se font dans l’ordre inverse de sa filature de la première partie du film. Ces quatre visites du souvenir sont autant de façons de refuser la morne réalité au profit du passé rêvé, voire ressuscité puisque, en trois lieux, il croit voir, à trois reprises, fugitivement, Madeleine en trois magnifiques séquences qui recréent visuellement le passé dans le présent ou ramènent le présent dans le passé : l’amour éternel qui va et vient du présent au passé se joue bien du Temps !

Ces brèves hallucinations témoignent assez que Scottie ne se résigne pas à la disparition de ce qui a été et que tout lui est prétexte à voyager dans le temps passé. N’est-on pas même en droit de se demander si la rencontre de Judie au détour d’une rue naît du hasard ou si elle n’est pas le fruit nécessaire de l’obstination de Scottie à rechercher la femme aimée au-delà de toute logique.

C’est, en effet, après sa troisième méprise au musée qu’un nouveau fondu enchaîné (elliptique et esthétique) associé à un zoom arrière sur le bouquet de Carlotta fait la transition entre l’illusion vécue au musée et le fleuriste « Podesta Baldocchi » dans la rue duquel apparaît Judy. Cette rencontre fortuite ne s’opère-t-elle pas, précisément, devant la boutique du fleuriste où Madeleine avait acheté le bouquet de fleurs, comme un écho à sa première filature ? Les signes d’un Eternel Retour se multiplient encore, nourrissant ainsi l’illusion : cette femme (Judy) qui s’avance dans la rue porte une robe verte comme Madeleine : elle s’attarde sur le trottoir pour prendre congé de ses amies en lui présentant son profil ainsi que l’avait fait Madeleine lorsqu’il l’avait vue pour la première fois chez Ernie’s ; après être entrée dans l’Empire Hôtel où elle loge, elle apparaît même à une fenêtre de sa chambre en une réminiscence de Madeleine aperçue derrière une fenêtre de l’Hôtel McKittrick !

Dès lors, comment Scottie ne cèderait-il pas à son obsession de revivre le passé avec elle – et de se racheter en en modifiant la fin tragique ? En témoigne son obstination à effacer le présent de Judy pour reconstruire la Madeleine du passé (12), à vaincre, jour après jour, la résistance de la jeune femme, et à passer outre à ses atermoiements, voire à ses craintes. Cette œuvre de Pygmalion s’appuyant sur un long, patient et méthodique travail de destruction/construction, est entreprise par un Scottie de plus en plus obsédé par la transformation de l’infortunée Judy, et trouve son achèvement à travers une séquence qu’Hitchcock met somptueusement en scène.

Dans la chambre de Judy à l’hôtel Empire, Scottie attend de retrouver la jeune femme qui a cédé, une nouvelle fois, à un dernier caprice : changer la couleur de ses cheveux. Lorsqu’elle arrive, il lui reproche de ne pas s’être coiffée les cheveux tirés en arrière, en chignon, comme il le lui avait demandé. Elle le défie du regard avant de se soumettre et d’aller s’exécuter dans la salle de bain. Scottie s’assied, tourné vers la fenêtre aux rideaux teintés de vert par les néons de l’hôtel Empire qui sert de fond d’écran. Au bruit de la porte, il se retourne et se redresse lentement, stupéfait et émerveillé, pour voir une Judy auréolée du reflet de lumière verte émerger littéralement du néant et sa silhouette, floue puis distincte, se matérialiser et s’avancer vers lui en une parfaite recréation de Madeleine dont elle est, dans son tailleur gris, le parfait sosie. Au bord des larmes, il l’enlace et l’étreint. Alors, en un lent mouvement circulaire, le regard caméra contourne le couple cependant que la lumière de la chambre s’obscurcit et que le décor et la scène deviennent magiquement ceux de la dernière étreinte entre Scottie et Madeleine, un an auparavant, dans les écuries de la mission San Juan Bautista où la mort les sépara. Scottie, interdit, cesse un instant d’embrasser Judy devenue Madeleine, éprouvant sans doute cet étrange sentiment de « déjà-vu » qui donne la sensation que le moment présent a été vécu : pour lui, le Temps est aboli et le passé exhumé ! Puis la pénombre s’estompe, la lumière et le décor sont de nouveau ceux de la chambre d’hôtel où vient de se produire la métamorphose et où Scottie, dans cette confusion surnaturelle entre passé et présent, savoure son bonheur retrouvé par une étreinte passionnée.