LE CINÉMA RUSSE ET SOVIÉTIQUE

SensCritique

Liste de 79 films par Maxime Penazzo

https://drive.google.com/open?id=1ssuBsYNeyG5JydiLOdE3_6qa-EkMSQLf

LE CINÉMA RUSSE ET SOVIÉTIQUE

SensCritique

Liste de 79 films par Maxime Penazzo

2015-1925 (sens descendent)

L'Idiot ! (2015) Durak

Film de Yuri Bykov avec Sergey Artsybashev, Pyotr Barancheev, Artyom Bystrov

Le Souffle (2015) Ispytanie

Film de Alexander Kott avec Elena An, Karim Pakachakov, Daniel Rassomahin

Léviathan (2014) Leviafan

Film de Andrei Zvyagintsev avec Vladimir Vdovichenkov, Aleksey Serebryakov, Elena Lyadova

Bullet Collector (2011) Sobiratel pul

Film de Alexandre Vartanov

Tsar (2010) Царь (Tzar)

Film de Pavel Lounguine avec Piotr Mamonov, Oleg Yankovskiy, Ramilya Iskander

Les zazous (2009) Stilyagi

Film de Valeriy Todorovskiy avec Anton Shagin, Oksana Akinshina et Maksim Matveev

Morphine (2008) Morfiy

Film de Alekseï Balabanov avec Leonid Bichevin, Ingeborga Dapkunaite, Andrey Panin

L'Ile (2006) Ostrov

Film de Pavel Lounguine avec Piotr Mamonov, Viktor Sukhorukov, Dmitriy Dyuzhev

Zhmurki (2005)

Film de Alekseï Balabanov avec Aleksey Panin, Dmitriy Dyuzhev, Nikita Mikhalkov

Le Soleil (2005) Солнце (Solntse)

Film de Alexandre Sokourov avec Shirô Sano, Issei Ogata, Robert Dawson

Père, fils (2004) Отец и сын (Otets i syn)

Film de Alexandre Sokourov avec Andrei Shchetinin, Aleksei Neymyshev, Aleksandr Razbash

Le Retour (2003) Возвращение (Vozvrashcheniye)

Film de Andrei Zvyagintsev avec Vladimir Garin, Ivan Dobronravov, Konstantin Lavronenko

L'Arche russe (2002) Russkiy kovcheg

Film de Alexandre Sokourov avec Sergey Dreyden, Mariya Kuznetsova, Leonid Mozgovoy

Le Coucou (2002) Kukushka

Film de Aleksandr Rogozhkin avec Anni-Christina Juuso, Ville Haapasalo et Viktor Bychkov

Élégie de la traversée (2001) Elegija dorogi

Film de Alexandre Sokourov avec Alexandre Sokourov

Moloch (1999)

Film de Alexandre Sokourov avec Elena Rufanova, Leonid Mozgovoy, Irina Sokolova

Khroustaliov, ma voiture! (1999) Хрусталёв, машину !

Film de Alexei Guerman avec M. Dementiev, A. Bachirov, Y. Yarvet

Mère et Fils (1998) Мать и сын (Mat i syn)

Film de Alexandre Sokourov avec Aleksei Ananishnov et Gudrun Geyer

Le Prisonnier du Caucase (1996) Kavkazskij plennik

Film de Sergey Bodrov avec Oleg Menchikov, Sergei Bodrov Jr, Susanna Mekhralieva

Voix spirituelles (1995) Dukhovnyye golosa. iz dnevnikov voyny. povestvovanie v pyati chastyakh

Documentaire de Alexandre Sokourov avec Alexandre Sokourov

Soleil trompeur (1994) Utomlyonnye solntsem

Film de Nikita Mikhalkov avec Oleg Menshikov, Nikita Mikhalkov, Ingeborga Dapkunaite

Pages cachées (1993) Tikhie stranitsy

Film de Alexandre Sokourov avec Aleksandr Cherednik, Sergey Barkovskiy, Elizaveta Koroleva

La Pierre (1992) Kamen

Film de Alexandre Sokourov avec Piotr Alexandrov et Leonid Mozgovoy

Le Deuxième Cercle (1991) Krug vtoroy

Film de Alexandre Sokourov avec Aleksandr Bystryakov, Sergei Vybornov, Andrei Tenetko

Urga (1991)

Film de Nikita Mikhalkov avec Badema, Bayaertu, Vladimir Gostyukhin

Afghan Breakdown (1990) Afganskiy Izlom

Film de Vladimir Bortko avec Tatyana Dogileva et Michele Placido

Bouge pas, meurs, ressuscite (1990) Замри, умри, воскресни!

Film de Vitali Kanevski avec Pavel Nazarov, Dinara Droukarova et Elena Popova

Le Visiteur du musée (1989) Posetitel muzeya

Film de Konstantin Lopouchanski avec Viktor Mikhaylov, Vera Mayorova, Vadim Lobanov

Achik Kerib, conte d'un poète amoureux (1989) Ashug-Karibi

Film de Serguei Paradjanov et Dodo Abachidze avec Yuri Mgoyan, Sofiko Chiaureli, Ramaz Chkhikvadze

Le Jour de l'éclipse (1988) Dni Zatmenia

Film de Alexandre Sokourov avec Aleksei Ananishnov, Eskender Umarov, Irina Sokolova

Les Yeux noirs (1987) Oci ciornie

Film de Nikita Mikhalkov avec Pina Cei, Silvana Mangano, Chiara Mastroianni

La Voix solitaire de l'homme (1979) Odinokiy golos cheloveka

Film de Alexandre Sokourov avec Vladimir Degtyarev, Vladimir Gladyshev, Tatyana Gerjacheva

Le pigeon sauvage (1986) Chuzhaya belaya i ryaboy

Film de Sergey Solovyov avec Vyacheslav Ilyushchenko, Liubomiras Lauciavicius, Sultan Banov

Lettres d'un homme mort (1986) Pisma myortvogo tcheloveka

Film de Konstantin Lopouchanski avec V. Mikhailov, Nora Gryakalova, Rolan Bykov

Le Sacrifice (1986) Offret

Film de Andreï Tarkovski avec Allan Edwall, Sven Wollter, Erland Josephson

Requiem pour un massacre (1985) Idi i smotri

ilm de Elem Klimov avec Aleksey Kravchenko, Olga Mironova, Liubomiras Lauciavicius

Amour et Pigeons(1985) Lyubov i golubi, Любовь и голуби

Film de Vladimir Menshov avec Aleksandr Mikhaylov, Nina Doroshina, Lyudmila Gurchenko

Mon ami Ivan Lapchin (1984) Moi drug Ivan Lapchine

Film de Alexei Guerman avec Andrei Boltnev, Nina Rouslanova et Andrei Mironov

Nostalghia (1983)

Film de Andreï Tarkovski avec Oleg Yankovskiy, Erland Josephson, Domiziana Giordano

Le mystère de la troisième planète (1981) Tayna tretey planety

Court-métrage de Roman Kachanov avec Kirsten Dunst, James Belushi, Harvey Fierstein

Quelques jours de la vie d'Oblomov (1980) Neskolko dnei iz jizni Oblomova

Film de Nikita Mikhalkov avec Oleg Tabakov, Andrei Popov, Youri Bogatyrev

Moscou ne croit pas aux larmes (1980) Moskva slezam ne verit

Film de Vladimir Menchov avec Natallia Vavilova, Vera Alentova, Irina Mouraviova

Sibériade (1979) Sibiriada

Film de Andreï Kontchalovski avec Léonide Piechakov, Natalia Andreichenko, Igor Okloupine

Stalker (1979) Сталкер

Film de Andreï Tarkovski avec Alexandre Kaidanovski, Anatoli Solonitsyne, Nikolai Grinko

Cinq Soirées (1979) Piats Vetcherov

Film de Nikita Mikhalkov avec Lyudmila Gurchenko, Stanislav Lyubshin, Valentina Telichkina

Partition inachevée pour piano mécanique (1977) Neokontchennaia pesa dlia Mekhanitcheskogo pianino

Film de Nikita Mikhalkov avec Nikita Mikhalkov, Elena Solovei, Alexandre Kaliaguine

L'Ascension (1977) Voskhozhdeniye

Film de Larissa Chepitko avec Boris Plotnikov, Vladimir Gostyukhin, Sergei Yakovlev

Mimino (1977) Мимино

Film de Georgij Danelija avec Vakhtang Kikabidze, Frunzik Mkrtchyan et Yevgeny Leonov

L'arbre des souhaits (1976) Natvris Khe

Film de Tengiz Abuladze avec Lika Kavjaradze, Soso Jachvliani, Zaza Kolelishvili

Ils ont combattu pour la patrie (1975) Oni srazhalis za rodinu

Film de Sergueï Bondartchouk

Le Miroir (1975) Zerkalo

Film de Andreï Tarkovski avec Margarita Terekhova, Oleg Yankovsky, Anatoli Solonitsyne

Raspoutine l'agonie (1974) Агония (Agoniya)

Film de Elem Klimov avec Alexei Petrenko, Anatoli Romachine, Velta Line

La 359ème section (1972) A zori zdes tikhie

Film de Stanislav Rostotsky avec Andrey Martynov, Irina Dolganova, Elena Drapeko

Solaris (1972) Solyaris

Film de Andreï Tarkovski avec Donatas Banionis, Natalia Bondartchouk, Jüri Järvet

Waterloo (1970)

Film de Sergueï Bondartchouk avec Jack Hawkins, Dan O'Herlihy, Orson Welles

Sayat Nova - La Couleur de la grenade (1969)

Film de Serguei Paradjanov avec Sofiko Tchiaourelli, M. Alekian, V. Galestian

Viy (1967) Вий

Film de Konstantin Ershov et Georgi Kropachyov avec Leonid Kuravlyov, Natalya Varley, Aleksey Glazyrin

Andreï Roublev (1966) Andrey Rublyov

Film de Andreï Tarkovski avec Anatoli Solonitsyne, Nikolai Grinko, Rolan Bykov

Les Chevaux de feu (1965) Tini zabutykh predkiv

Film de Serguei Paradjanov avec Ivan Mykolaichuk, Larisa Kadochnikova, Tatyana Bestayeva

Le Premier Maître (1965) Pervyj uchitel

Film de Andreï Kontchalovski avec Bolot Beichenaliev, Natalia Arinbassarova et Idris Nogoibaiev

J'ai vingt ans (1965) Mne dvadtsat let

Film de Marlen Khoutsiev avec Valentin Popov, Nikolai Gubenko, Stanislav Lyubshin

Soy Cuba (1964)

Film de Mikhail Kalatozov avec Sergio Corrieri, Luz Maria Collazo, José Gallardo

Hamlet (1964) Gamlet

Film de Grigori Kozintsev avec Elsa Radzinya, Youri Toloubeev, Vladimir Erenberg

L'Enfance d'Ivan (1962) Ivanovo detstvo

Film de Andreï Tarkovski avec Nikolaï Bourliaïev, Valentin Zubkov, Evgeniy Zharikov

La Lettre inachevée (1960) Neotpravlennoye pismo

Film de Mikhail Kalatozov avec Tatiana Samoilova, Yevgeni Urbansky, Innokenti Smoktunovsky

La Ballade du soldat (1959) Баллада o солдате

Film de Grigori Tchoukhrai avec Vladimir Ivachov, Antonina Maximova et Zhanna Prokhorenko

Quand passent les cigognes (1957) Letyat zhuravli

Film de Mikhail Kalatozov avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov, Vasiliy Merkurev

La Reine des Neiges (1957) Снежная королева

Long-métrage d'animation de Lev Atamanov avec Vladimir Gribkov, Yanina Zhejmo, Anna Komolova

Le Quarante et unième (1956) Sorok pervyy

Film de Grigori Tchoukhrai avec Nikolai Doupak, Gueorgui Chapovalov, Petr Lioubechkin

La princesse grenouille (1954) Carevna lyagushka

Long-métrage d'animation de Mikhaïl Tsekhanovski

Ivan le terrible 2 (1945) Ivan Groznyy II: Boyarsky zagovor

Film de Sergueï Eisenstein avec Nikolai Cherkasov, Serafima Birman, Pavel Kadochnikov

Ivan le terrible (1944) Ivan Grozny

Film de Sergueï Eisenstein avec Nikolai Cherkasov, Ludmila Tchelikovskaia, Serafima Birman

Alexandre Nevski (1938) Александр Невский

Film de Sergueï Eisenstein et Dmitriy Vasilev avec Nikolai Cherkasov, Nikolai Okhlopkov, Andrei Abrikosov

La Terre (1930) Zemlya

Film de Alexandre Dovjenko avec Stepan Shkurat, Semyon Svashenko, Ioulia Solntseva

L'Homme à la caméra (1929) Tchelovek s Kinoapparatom

Film de Dziga Vertov avec Mikhail Kaufman

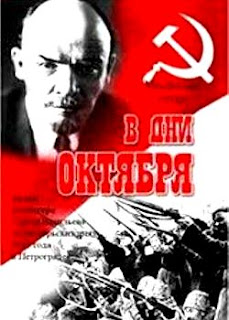

Octobre (1928) Октябрь

Film de Sergueï Eisenstein et Grigori Alexandrov avec Edouard Tisse, Chibisov, Layaschenko

La Jeune Fille au carton à chapeau (1927) Devushka s korobkoy

Film de Boris Barnet avec Ivan Koval, Serafima Birman, Pavel Pol

Le Cuirassé Potemkine (1925) Bronenosets Potemkin

Film de Sergueï Eisenstein avec Aleksandr Antonov, Vladimir Barsky, Grigori Alexandrov

La Grève (1925) Stachka

Film de Sergueï Eisenstein avec Maxime Strauch, Yudif Glizer, I. Ivanov

Cinéastes soviétiques

ALEXANDROV GRIGORI VASSILIEVITCH (1903-1986)

Scénariste et réalisateur soviétique, Alexandrov exerça d'abord divers métiers secondaires au théâtre, avant de suivre quelques cours et de débuter comme acteur au théâtre du Proletkult de Moscou où il rencontre S. M. Eisenstein dont il devient le collaborateur (1923-1933). Acteur dans Le Journal de Gloumov (1923), corédacteur du scénario, […] Lire la suite

BONDARTCHOUK SERGUEÏ FEDOROVITCH (1920-1994)

Acteur et réalisateur soviétique, Serge Bondartchouk fut l'élève de Maximov à l'école de théâtre de Rostov, où il fut initié au système de Stanislavski ; il poursuivit ses études à Moscou, où il fut l'élève de Guerassimov. Il débute comme acteur dans le rôle de Valko de La Jeune Garde (Molodaïa Gvardiïa, 1948, de S. Gue […] Lire la suite

CHOUKCHINE VASSILI MAKAROVITCH (1929-1974)

L'enfance et la jeunesse de Choukchine sont celles de nombreux jeunes de sa génération : enfance pauvre dans un kolkhoz de Sibérie, avec ses privations, mais aussi ses joies, qu'il a décrites dans ses nouvelles à caractère autobiographique (Lointaines Soirées d'hiver...). À seize ans, il travaille au kolkhoz, puis part sur des chantiers et fait mille métiers : ouvrier, radio da […] Lire la suite

DONSKOÏ MARK SEMENOVITCH (1901-1981)

L'un des plus originaux parmi les cinéastes soviétiques est né à Odessa, où son père était ouvrier (la date exacte de sa naissance est inconnue à une ou deux années près). En 1917, la révolution lui « permet de faire des études », comme il le dira plus tard. Après deux années de médecine pendant lesquelles il songe à devenir psychiatre, il opte pour la littérature tout en cultivant le piano et la […] Lire la suite

DOVJENKO ALEXANDRE PETROVITCH (1894-1956)

Fils de paysans ukrainiens, Dovjenko appartient à la première génération du cinéma soviétique, celle d'Eisenstein, de Poudovkine, de Donskoï. Théoricien, esthéticien avant d'être réalisateur, il a traité comme ses émules les thèmes fondamentaux de l'art engagé : la révolution et la collectivisation. La Terre (Zemlia, 1929-1930), probablement son chef-d'œuvre […] Lire la suite

EISENSTEIN SERGE MIKHAÏLOVITCH

Dans le demi-siècle qui a suivi la disparition d'Eisenstein, à l'âge de cinquante ans, sa place au tout premier plan de l'histoire du cinéma s'est confirmée. Ses six films donnent l'image d'un cinéaste démiurge, capable de recréer un monde de toutes pièces pour l'imposer à la vision du spectateur. Plus encore, ce génie qui s'est imposé dans un État totalitaire […] Lire la suite

EKK NICOLAS (1902-1976)

Bien qu'il ait signé une demi-douzaine de films, pour la plupart inconnus en France, le nom de Nicolas Ekk, cinéaste soviétique formé par Meyerhold et Eisenstein, reste attaché à un seul titre : Le Chemin de la vie (Putievka v žizn, 1931). L'œuvre s'inspire librement des principes que développera par la suite Anton Makarenko dans son célèbre […] Lire la suite

GUERASSIMOV SERGUEÏ (1906-1985)

À première vue, la carrière de Sergueï Guerassimov semble coulée dans le moule du cinéma officiel. Personnage public, il appartient à toutes les institutions possibles, du Soviet suprême à la rédaction de la revue Iskousstvo Kino. Quant à sa filmographie, elle prend un vrai départ au moment où le réalisme socialiste se fige en […] Lire la suite

GUERMAN ALEXEÏ (1938-2013)

Longtemps inconnu dans son propre pays et admiré de quelques happy few en Europe occidentale, le cinéaste Alexeï Guerman était « non un dissident, mais un résistant de l’intérieur » (M. Godet), ferraillant sans relâche contre les censeurs et la « glaciation » de l’ère brejnévienne. Il a relativement peu tourné (six longs-métrages en quarante ans), une lenteur qui s’explique en […] Lire la suite

KOZINTSEV GRIGORI MIKHAÏLOVITCH (1905-1973)

Né à Kiev, Kozintsev est décédé à Leningrad. Il est surtout connu pour son œuvre de cinéaste. Après avoir étudié la peinture à Leningrad, il fonda, avec Serge Youtkevitch, Leonid Trauberg et Georgij Krysistskii, la Feks (Fabrique de l'acteur excentrique).Pour Kozintsev : « La vie exige un art hyperboliquement grossier, étourdissant, qui fouette les nerfs, ouv […] Lire la suite

MEDVEDKINE ALEXANDRE IVANOVITCH (1900-1989)

Alexandre Medvedkine homme d'un seul film ? Le Bonheur (1935) a eu une seconde vie rare au cinéma. Salué à son apparition par S. M. Eisenstein, dûment enfoui avec toute la mémoire du cinéma non-conformiste de l'Union soviétique, il a été redécouvert à la fin des années 1960 par Jacques Ledoux, de la Cinémathèque royale de Belgique, et Chris Marker lui a donné une notoriété méri […] Lire la suite

MOURATOVA KIRA (1934-2018)

La découverte de l'œuvre de la cinéaste Kira Mouratova fut un des premiers faits culturels importants de la perestroïka, qui suivit l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête du parti communiste soviétique en 1985. Interdits, expurgés ou mal distribués en ex-URSS, ses films étaient totalement inédits à l'Ouest quand, en 1986, le congrès des cinéastes, présidé par Elem Klimov, permit leur diffusion, […] Lire la suite

PARADJANOV SERGUEÏ (1924-1990)

D'origine arménienne, né à Tbilissi, Sergueï Paradjanov a passé sa vie en Géorgie. Il se destine à la musique avant de changer d'avis et de partir pour Moscou apprendre le cinéma dans une école. Il en sort en 1952 puis se rend en Ukraine, aux studios de Kiev, où il réalise ses premiers films. Le quatrième, Les Chevaux de feu (1964), est adapté d'un récit de l'écrivain ukrainien […] Lire la suite

PÉLÉCHIAN ARTAVAZD (1938- )

Artavazd Péléchian est né en 1938 à Leninakan, ville d’Arménie soviétique qui sera rebaptisée Gumri après l’indépendance de septembre 1991. De 1959 à 1963, il suit une formation technique. Entre 1963 et 1968, il est étudiant au V.G.I.K. (Institut des études cinématographiques), où il réalise ses premiers documentaires : La Patrouille de la montagne ( […] Lire la suite

POUDOVKINE VSEVOLOD ILLARIONOVITCH (1893-1953)

Un des maîtres du cinéma soviétique dont l'activité coïncide curieusement avec le « règne » de Staline. Entré en 1920 à l'École de cinéma à Moscou (V.G.I.K.), il y travaille comme élève-acteur, scénariste, décorateur, assistant. Il garde surtout l'empreinte de Lev Koulechov, qu'il assiste dans ses expériences sur le montage.La période du cinéma muet lui vaut la gloire comme réalisateur. Trois film […] Lire la suite

SOKOUROV ALEXANDRE (1951- )

« Il est peu de génies dans le cinéma : Bresson, Mizoguchi, Vigo, Buñuel, Satyajit Ray, Sokourov... ». Le premier, il y a trente ans, Andreï Tarkovski (Le Temps scellé, Éditions de l'Étoile-Cahiers du cinéma,1989) a reconnu et admiré le grand talent d'Alexandre Sokourov, hier voué à l'obs […] Lire la suite

TARKOVSKI ANDREÏ

Sept longs métrages auront suffi pour imposer Andrei Tarkovski comme l'un des plus importants cinéastes de notre temps. Par ses sujets, ses registres et ses styles, son œuvre, au premier abord, nous apparaît hétérogène. Quels liens nouer, en effet, entre la fresque historique d'Andrei Roublev, insérée dans une chronique de la Russie soumise au joug des Tartares à l'aube du […] Lire la suite

TCHOUKRAÏ GRIGORI NAOUMOVITCH (1921-2001)

Réalisateur soviétique, né en Ukraine, dans le kolkhoz de ses parents cultivateurs, G. N. Tchoukhraï s'intéresse, dès son adolescence, à la fois à la technique et aux arts, en particulier au théâtre amateur. Il fait la guerre et participe à la bataille de Stalingrad. Il se présente à l'Institut des études cinématographiques de Moscou, où Serge Youtkevitch l'admet sans examen sur sa réponse : « Ce […] Lire la suite

VERTOV DENIS ARKADIEVITCH KAUFMAN dit DZIGA (1895-1954)

Né à Bialystok, Denis Kaufman étudie d'abord la musique et la psychoneurologie. Très marqué par le futurisme de Maïakovski, il prend le pseudonyme de Dziga (« toupie » en ukrainien) Vertov (dérivé du russe vertet, « tourner, pivoter »). Il se passionne pour ce qui ne s'appelle pas encore « musique concrète », montant sons et bruits dive […] Lire la suite

====================================================================Le cinéma russe

I- 1896-1914 : naissance d'un cinéma russe.

La première représentation cinématographique publique en Russie eut lieu le 4 mai 1896 à Saint-Pétersbourg au théâtre d'été "L'Aquarium". C'est à la fin de l'année 1907 qu'Alexandre Drankov se lance dans la compétition avec les producteurs étrangers. Dès février 1908, Pathé lance un Cosaque du Don de cent trente mètres qui eut un grand succès, suivi de 22 petits films sous le titre La Russie pittoresque.

A partir de 1908 Alexandre Khanjonkov, moscovite de grande culture voit ses premiers films remarqués par une partie de l'intelligentsia mais sans grand succès commercial jusqu'à La Défense de Sébastopol, en 1911, tourné avec l'appui du tsar Nicolas II qui vit et apprécia le film en avant-première.

A partir de 1912, les producteurs se tournent vers les hommes de lettres pour leur demander des scénarios originaux ou pour adapter des oeuvres littéraires russes classiques. C'est aussi l'époque de l'apparition du star système. De grands acteurs russes devienent populaires comme Maximov et Ivan Mosjoukine puis une jeune actrice d'origine polonaise vite célèbre sous le pseudonyme de Pola Negri.

Les acteurs de théâtre commencent à venir au cinéma. Apparaissent aussi les premiers films réalisés par Yakov Protazanov qui allait devenir l'un des plus célèbres réalisateurs d'avant la Révolution : Les Clés du bonheur (1913). A la veille de la déclaration de la guerre de 1914, même si tous les films produits en Russie n'étaient pas de grande qualité, une authentique réflexion sur le cinéma en tant qu'art était née.

II La guerre 1914 et la révolution de 1917 renforcent le cinéma russe

Paradoxalement, la guerre de 1914 va renforcer le cinéma russe, d'abord en rendant à peu près impossible l'importation de films étrangers. Pendant les années 1914-1917 s'est confirmé le talent de réalisateurs tels que Yakov Protazanov, Vladimir Gardine, Piotr Tchardynine. Bauer favorise le développement du cinéma dans les domaines modernes, Protazanov lui fit faire des progrès importants dans les adaptations littéraires. Parmi les films les plus intéressants des années 1914 à 1917, beaucoup d'adaptations littéraires : Un nid de gentilshommes (1914, Vladimir Gardine), Guerre et Paix (1915, Vladimir Gardine et Yakov Protozanov), Le Chant de l'amour triomphant (d'après Tourgueniev, 1915, Evgueni Bauer), Les Possédés (1915, Yakov Protozanov), La Dame de Pique (1916, Yakov Protozanov).

Dans les jours qui ont suivi la révolution de février 1917, la Société Panrusse des propriétaires de théâtres cinématographiques réunissait 350 délégués pour tenter d'organiser en un syndicat unique et progouvernemental les professions du cinéma. Ce met en place un immense mouvement novateur né dans l'enthousiasme et animé par un grand nombre d'artistes de talent, très jeunes pour la plupart, tous mus par le même désir impérieux de créer un cinéma nouveau au service d'une société nouvelle. Parmi les premiers enthousiastes du cinéma post-révolutionnaire, le poète Maïakovski dont 3 scénarios ont été réalisés en 1918 (le plus connu est La Demoiselle et le voyou réalisé par Evgueni Slavinski). Edouard Tissé, le futur célèbre opérateur d'Eisenstein, fut chargé de filmer le premier anniversaire de la révolution et fut aussi responsable du département cinéma du premier "agit-train" créé en 1918. Le monteur des films documentaires réalisés par Tissé était un jeune cinéaste qui allait faire beaucoup parler de lui puisqu'il s'agissait de Dziga Vertov. Le couple Tissé-Vertov allait créer un nouveau genre : le cinéma-actualité. Parmi les nouvelles personnalités du cinéma Lev Koulechov, qui n'avait que 18 ans en 1917, mais avait déjà été l'élève de Evgueni Bauer et était déjà connu comme décorateur.

La signature par Lénine du décret du 27 août 1919 qui nationalisait la production et la distribution cinématographiques marque la naissance "officielle" du cinéma soviétique. Le contrôle presque constamment exercé par le pouvoir politique sur la création cinématographique a pour effet l'émigration d'un grand nombre de réalisateurs, de producteurs et d'acteurs (parmi eux Ladislas Starewitch, Yakov Protazanov, Joseph Ermoliev, Ivan Mosjoukine, Alexandre Volkoff, Nathalie Lissenko, Alexandre Khanjonkov).

Ainsi la période 1918 -1923 a été à la fois une période de réorganisation du cinéma et celle de l'explosion des idées novatrices. Le nombre de films produits est passé de 12 en 1921 à 68 en 1924. Chargé d'une mission politique et éducative essentielle, cet art populaire aux mains d'une élite enthousiaste allait créer dans les années suivantes des chefs-d'œuvre universellement reconnus.

III - 1924 -1933 : l'apogée du cinéma muet soviétique

C'est à partir de 1924 que sortent les films qui vont donner au cinéma muet soviétique sa réputation internationale de cinéma révolutionnaire ou d'avant-garde. Les premiers d'entre eux, réalisés en 1924, expriment les premières réflexions de leurs auteurs notamment sur le rôle du montage et sur le jeu des acteurs : Les Aventures extraordinaires de Mister West au pays des Bolcheviks de Koulechov interprété par les acteurs de son atelier parmi lesquels les futurs grands réalisateurs Boris Barnet et Vsevolod Poudovkine.

Les Aventures d'Octobrine de Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg, comédie de moyen métrage réalisée par les jeunes fondateurs de la FEKS (Fabrique de l'acteur excentrique) qui deviendront de célèbres réalisateurs.

Kino-Glaz (ou Ciné-œil) de Dziga Vertov, sorte de chronique documentaire où le réalisateur met en œuvre ses idées originales sur le cinéma sans scénario et sans acteurs.

Mais le premier "grand" film vint l'année suivante avec La Grève de Sergueï Eisenstein (1924, sorti en 1925) L'Age d'or du cinéma muet avait bel et bien commencé et devait durer jusqu'à l'apparition très progressive en URSS du cinéma parlant au début des années trente.

Entre 1930 et 1934, période qui correspond approximativement au 1er plan quinquennal (1929-1934), s'étteint le cinémamuet et l'avant-garde. la période est marquée par le suicide de Maïakovski et l'absence de 1929 à 1932 d'Eisenstein parti au Mexique (on trouvera dans le dossier-exposition Que viva Mexico de Kinoglaz une description détaillée de cette tragique aventure qui a privé Eisenstein de la possibilité de réaliser le film qu'il avait tourné pendant 14 mois). Cette période s'achève avec le congrès des écrivains qui marque le début du réalisme socialiste (août 1934) et l'assassinat de Kirov (décembre 1934) et le début des grandes purges.

IV Le cinéma sous Staline

sous l’effet de la terrible phrase d’un Staline grand amateur de cinéma ("Le cinéma est le plus efficace outil pour l’agitation des masses. Notre seul problème, c’est de savoir tenir cet outil bien en main", 1924), le "ciné-monde soviétique" s’est longtemps réduit à quelques noms

Les années 1930 marquent un tournant dans l’instrumentalisation politique du cinéma par le régime stalinien. Au travers de Capaev, film emblématique de cette période réalisé par les frères Vasil´ev, le réalisme socialiste scelle à partir de 1934 un pacte entre l’art et l’État-parti, interprétant désormais toute esthétique en fonction de critères idéologiques. Le cinéma se doit de fournir des modèles de conduite et de participer à la construction de l’Homme Nouveau. Mais l’État-parti ne définit pas toujours des critères uniformes. Ses décisions sont loin d’être appliquées dans les faits et s’accommodent aussi d’arrangements à tous les niveaux du système. Les résolutions sont l’enjeu d’institutions rivales. Peu instruits, les nouveaux cadres staliniens, soucieux de conserver leurs prérogatives et leurs postes, sont plus enclins à agir ponctuellement que dans une perspective de long terme. Pour la censure, le cinéma est à la fois un objet de contrôle et un sujet de préoccupations. Comment appréhender l’ensemble de la filière ? En cas de désaccords, l’autorité politique apparaît comme un intermédiaire, parfois bienveillant, entre l’administration du cinéma et les représentants des cinéastes. Les campagnes idéologiques fondées sur des proclamations et des interdictions s’accompagnèrent aussi de non-dits.

V Le cinéma soviétique de Khrouchtchev à Gorbatchev (1955-1992)

Dans un contexte de guerre froide et de désinformation, la diffusion de films d’un genre nouveau sous un habillage hollywoodien, comme Quand passent les cigognes de Mihail Kalatozov, primé à Cannes en 1957, sert de vitrine pour le pouvoir soviétique. En tant que contre-société, le cinéma contribue aussi à amorcer peu à peu un effondrement graduel du système stalinien si l’on pense à une comédie musicale prémonitoire d’El´dar Rjazanov de 1956, La nuit du carnaval, satire de la bureaucratie. Après la disparition du dictateur, le cinéma se fait davantage l’expression de la société que du régime. L’Union des cinéastes, créée après le XXe Congrès de 1956, pourra servir ultérieurement de contre-pouvoir, mais les cinéastes, majoritairement, ne rentreront pas en dissidence comme certains écrivains de cette époque.

VI Le cinéma russe depuis 1993

Source :Kinoglatz.fr et plus particulièrement : Histoire du cinéma russe et soviétique .

Bibliographie :

Natacha Laurent, L’œil du Kremlin. Cinéma et censure en URSS sous Staline. Toulouse, Privat, 2000, 286 pages.

Le Cinéma russe et soviétique, sous la direction de Jean-Loup Passek, éd. L'Equerre/Centre Georges Pompidou, Paris, 1981.

Gels et dégels (1926-1968), une autre histoire du cinéma soviétique, sous la direction de Bernard Eisenschitz, éd. Centre Pompidou/Mazotta, Paris, 2002.

Le mythe de Staline dans le cinéma soviétique, André Bazin, Qu'est-ce que le cinéma ?, tome 1, éd. du Cerf, Paris, 1958.

====================================================================

Cinéma russe et soviétique

Wiki fr.

Le cinéma russe et soviétique fut pendant longtemps un des plus importants du cinéma européen. Il a connu une importante crise durant les années 1990 et compte, depuis le milieu des années 2000, de nouveau parmi les cinématographies européennes les plus prolifiques.

La phrase de Lénine, « le cinéma est pour nous, de tous les arts, le plus important », a fait le tour du monde. Le film d'Eisenstein, le Cuirassé Potemkine (réalisé en 1925) et qui met en images la Révolution russe de 1905, figure toujours au premier rang du panthéon des historiens du cinéma.

Le cinéma soviétique a donné lieu à diverses interprétations qui se sont focalisées soit sur « le cinéma comme œuvre d'art », « le cinéma comme propagande » ou « le cinéma comme objet de spectacle ». La célébrité mondiale du cinéma muet soviétique révolutionnaire a cependant masqué l'existence, sous le régime tsariste, d'un riche cinéma russe, aujourd'hui redécouvert par les cinémathèques.

Période tsariste

L’affiche originale de Stenka Razine, premier film russe, 1908

C'est en 1896 que furent projetés les premiers films (des œuvres des frères Lumière) en Russie, à Moscou et Saint-Pétersbourg. La même année, en mai, le premier film tourné (par les envoyés des Lumière) est un documentaire puisqu'il s'agit du couronnement de Nicolas II au Kremlin. De nombreuses salles de cinéma sont alors ouvertes, où l'on peut voir de petits films, actualités, films amateurs, farces ou grivoiseries. On ne date que de 1908 le premier court-métrage russe : Stenka Razine de Vladimir Romachkov, film consacré aux cosaques bien connu des Russes, qui rencontre immédiatement un très grand succès. Le cinéma connaît un boom économique, énormément de films sont produits, et comme dans les autres pays, les intellectuels se divisent. Voici ce qu'en disait Tolstoï en 1908 : « Vous verrez que cette petite machine qui tourne en faisant clic-clac révolutionnera notre vie »1.

En 1910, Ladislas Starevitch réalise le premier film d'animation russe : Lucanus Cervus, tourné avec des insectes naturalisés. C'est le début d'une longue tradition extrêmement riche qui essaimera dans tous les pays d'Europe de l’Est.

Des titres majeurs produits avant la révolution de 1917, on retiendra Anna Karenine de Vladimir Gardine (1914), La Dame de pique de Yakov Protazanov (1916), Le Père Serge d'Yakov Protazanov (1917), La Vie dans la mort (1914), Le Tocsin (1917) d'Evgueny Bauer.

Sur les 2000 films réalisés durant cette période2, seulement 10 % ont survécu car les « copies nitrate » se sont abîmées et de plus, les productions étant tenues en piètre estime par la suite, elles n'ont pas été conservées3.

Période soviétique

1917-1929 : hétéroclite, bouillonnant et avant-gardiste

Par le décret du 27 août 1919, le nouveau régime nationalise la production et la distribution cinématographiques, changeant ainsi l'histoire du cinéma, puisque les années qui suivent verront émerger un cinéma d'État (à ce titre extrêmement bien financé et valorisé, mais également censuré) qui est en même temps un des cinémas les plus novateurs de son époque. Lénine déclare que « le cinéma est pour nous, de tous les arts, le plus important »4 et Trotski surenchérit en 1924 : « Quand nos hameaux auront des cinémas, nous serons prêts à achever la construction du socialisme »5. Les bolcheviks partagent une idée répandue que le cinéma permet d'éduquer, de rendre accessible la littérature classique russe ou mondiale6 mais également d'être un instrument de propagande inégalé7. À partir de 1925, les critiques des actualités de l'écran et les articles traitant de la théorie du cinéma sont proposés aux lecteurs par la revue Ekran kinogazety contrôlée par le ministère de la Culture de l'URSS, puis, plus tard, par le Comité d'État pour la cinématographie8.

Le cinéma russe « objet mythique »

Pour Myriam Tsikounas9 huit « cinéastes-théoriciens » ont transformé le « muet soviétique » en « objet mythique » : Kouléchov, Dovjenko, Poudovkine, Eisenstein, Room, Vertov, Kozintsev et Trauberg. En 1919, la première école de cinéma du monde est créée à Moscou : le VGIK. Lev Koulechov en devient le directeur en 1920 et élabore ses théories du montage dans son Laboratoire expérimental. Le nouveau cinéma soviétique bénéficie des expériences fort nombreuses des avant-gardes artistiques qui ont marqué les dernières années du tsarisme (futurisme et constructivisme dans les beaux-arts, formalisme en littérature...). Des réalisateurs comme Sergueï Eisenstein, Vsevolod Poudovkine et Alexandre Dovjenko signent leur premiers films dans les années 192010. Eisenstein réalise son premier long métrage, La Grève (1925), à l'âge de vingt-six ans, mais c'est son deuxième, Le Cuirassé Potemkine, qui lui apporte la renommée internationale. La remarquable mise en scène du massacre des manifestants sur les immenses escaliers d'Odessa apporte la preuve que le cinéma peut égaler les autres arts. Eisenstein réalise ensuite un film encore plus ambitieux, Octobre (1927), pour célébrer le dixième anniversaire de la révolution de 1917.

Dziga Vertov est un cinéaste soviétique d'avant-garde qui, s'opposant à un cinéma dramatique et littéraire (une histoire, des acteurs, des décors), privilégie le montage-mouvement du réel. Dans son film manifeste expérimental L'Homme à la caméra, il oppose, au « ciné-poing » d'Eisenstein, sa conception du « ciné-œil », en suivant le déroulement de la vie dans une grande ville russe, le temps d'une journée.

Le cinéma soviétique agrège les compétences et la créativité d'artistes des différentes républiques de l'URSS. Dans son Atlas du cinéma, André Z. Labarrère recourt même au terme « osmose » pour évoquer la coopération entre les différentes cinématographies. Au-delà de l'importance centrale de la composante russe, il faut ainsi notamment compter avec la vitalité du cinéma ukrainien et du cinéma géorgien11.

Les comédies de la NEP

Tous les films soviétiques ne sont pas avant-gardistes. Sous la NEP, surgissent de nombreuses comédies comme Le Bonheur juif ou Dentelles de Ioutkévitch. Parmi ces films, Le Baiser de Mary Pickford12 de Sergueï Komarov13 met en scène les acteurs américains Mary Pickford et Douglas Fairbanks qui rencontrent lors d'une visite des studios russes une jeune actrice désireuse d'entrer dans la carrière...

1929-1953 : le tournant idéologique du cinéma russe

1929 est pour Myriam Tsikounas14 le moment du tournant idéologique du cinéma soviétique bien qu'elle précise que sur le plan esthétique, en revanche, les courants qui sont apparus en 1924, indifférents aux mots d'ordre étatiques, subsistent15 jusqu'en 1935. Les années 1936-1938 sont des années difficiles en raison de la présence de Nikolaï Iejov à la tête du NKVD. En 1940, La Loi de la vie de Stolper et Ivanov, sur un scénario d'Avdeenko, est interdit. Le film montre une soirée d'étudiants en faculté de médecine qui boivent. Le film déplaît à Staline qui fait venir les réalisateurs et le scénariste au Kremlin le 9 septembre 194016. Une brave garçon (Ceux de Novgorod) de Boris Barnet est interdit en 1943.

La deuxième partie d'Ivan le terrible d'Eisenstein est interdite en mars 1946. La troisième partie n'est pas tournée. Par la suite, en raison des contraintes idéologiques fortes, certains réalisateurs, comme Alexandre Ptouchko (Le Tour du monde de Sadko) ou Guennadi Kazanski, privilégient le cinéma pour enfants. En revanche, les films de Mikhaïl Tchiaoureli, réalisateur laudateur du régime, bénéficient des plus grandes attentions. La Chute de Berlin17 avec Mikheil Gelovani (acteur jouant souvent Staline à l'écran) voit le jour en 1949.

D'août à septembre 1946, commence ce que les Russes appellent le jdanovisme (Jdanovschina)18 du nom d'Andreï Jdanov et se traduit pour la production cinématographique par un nouveau tour de vis. La censure est organisée par trois types d'acteurs : le Comité central du PCUS (spécialement à la direction de l'Agi-prop), le ministère du Cinéma et les professionnels eux-mêmes (ces derniers siègent au Conseil artistique du ministère du Cinéma). La période stalinienne des années quarante est appelée par les Soviétiques l'Epokha malokartinia (l'époque du manque de films) car la production cinématographique est très faible et a perdu de son attrait.

1953-1985 : le dégel du cinéma soviétique

La période qui suit la mort de Staline est considérée comme « la Renaissance du cinéma soviétique » mais Natacha Laurent relativise cette expression et parle d'un dégel faible19. Toujours d'après cette historienne, il semble que le cinéma soviétique sorte du « réalisme soviétique stérile et conformiste » des années 1930 et de l'Epokha malokartinia.

Serge Bondartchouk réalise avec son monumental Guerre et Paix la synthèse du langage cinématographique du xxe siècle. Son influence, au niveau mondial, sera considérable.

La rivalité Est-Ouest est toujours perceptible concernant les choix des sujets : par exemple, des réalisateurs russes tentent d'adapter de la meilleure manière possible au cinéma les grands standards de la littérature européenne20. Grigori Kozintsev est alors le cinéaste le plus en vue pour ses adaptations multiples (notamment un Don Quichotte en 1957).

1985-1991 : cinéma et Perestroïka

Avec la Pérestroïka, les montages financiers des productions cinématographiques évoluent. Les studios sont toujours divisés en « unités de production groupées » mais ces « unités » peuvent dorénavant signer un contrat avec des sponsors. Ces derniers ne sont pas obligatoirement des entreprises destinées à la production cinématographique. Il s'agit d'une volonté de mettre fin aux commandes d'État même si celles-ci continuent parfois sous le camouflage de « l'entreprise-sponsor » : Soyouz (entreprise pilotée par l'État) produit les films de Vadim Abdrachitov (Armavir) dans les studio Mosfilm21.

Après la fin de l'URSS

Après la dislocation de l'Union soviétique, plusieurs cinéastes russes sont récompensés lors des grands festivals internationaux comme Nikita Mikhalkov avec Urga en 1991.

En 1998, Alexeï Balabanov22 revisite l'histoire du cinéma russe dans Des monstres et des hommes23, film tourné « à la manière » des films dans années 1920, période florissante pour les arts. Ce n'est pas la grande histoire qu'il choisit de montrer, mais l'univers des premiers films érotiques, de la violence crue et de la méchanceté gratuite.

Malgré la chute de l'Union soviétique, le cinéma russe peine à s'exporter. Par exemple, Pavel Lounguine est un des rares réalisateurs russes à voir ses films distribués à l'étranger. En 2003, son film Un nouveau Russe remporte le prix spécial du jury du Festival du film policier de Cognac. En 2005, Familles à vendre montre des immigrés russes qui retrouvent leurs racines dans un village qui n'est pas celui de leur enfance contrairement à ce que leur fait croire Edik24. Son dernier film (L'île, Ostrov) est sorti en France.

Les pays occidentaux, dont la France, particulièrement dans les différents festivals, ont apprécié ou apprécient évidemment le cinéma de Andrei Tarkovski (1932-1986), Vitali Kanevsky (1935-) Alexeï Guerman (1938-2013), Sergueï Bodrov (1948-), Pavel Lounguine (1949-), Alexandre Sokourov (1951-), Alekseï Outchitel (1951-), Lidia Bobrova (1952-). Mais aussi Guennadi Sidorov (1962-), Andreï Zviaguintsev (1964-), Alekseï Fedortchenko (1966-), Vera Kokarova, Boris Khlebnikov (1972-), Konstantin Khabensky, Danila Kozlovsky, Aleksei Serebryakov, Kseniya Rappoport, Fyodor Bondarchuk, Elizaveta Boyarskaya, Sergey Bezrukov, Yevgeny Mironov, Ivan Okhlobystin...

Parmi les réalisateurs d'après 2000 : Nouveaux Calmes, Ilya Andreevich Khrzhanovsky (1975-).

Principales structures cinématographiques soviétiques

Les soviétiques ont nationalisé les studios de cinéma comme celui créé à Saint-Pétersbourg par Vladislav Karpinski : "Ominum Film".

Les studios de productions les plus importants de l'ère soviétique sont les suivants (par ordre alphabétique) :

Belarusfilm (Minsk)

Ekran (Moscou) (Творческое объединение « Экран ») renommé à partir du 1989 en Soyouztéléfilm ( « Союзтелефильм »)25

Gorki Film Studio (Moscou)

Lenfilm (Leningrad) : le principal studio où sont entre autres tournés les films de Kozintsev

Mosfilm (Moscou) : les films de Grigori Aleksandrov y sont souvent tournés

Studio d'Odessa (Odessa)

Studio Dovjenko (Kiev)

Les principales écoles de cinéma de l'ère soviétique sont les suivantes :

VGIK (Moscou)

L'organisme étatique chargé de l'exportation des films soviétiques est Sovexportfilm.

Personnalités du cinéma russe et russophone

Réalisateurs

Remarque : Certains noms qui figurent dans cette liste ne se reconnaîtront pas comme cinéastes russes ou soviétiques car ils ont très vite rejoint les studios de leur pays d'origine après l'éclatement de l'URSS mais ils ont quand même « bénéficié », pendant une partie de leur vie, des structures de l'organisation antérieure soit pour leur formation, soit pour leurs premières réalisations.

Liste de réalisateurs russes

Réalisateurs russes et soviétiques

Farkhot Abdoullaev

Tenguiz Abouladze

Vadim Abdrachitov

Aktan Abdykalykov

Grigori Aleksandrov

Alexandre Alov

Sarik Andreasyan

Semion Aranovitch

Victor Aristov

Alexandre Arkatov

Leo Arnchtam

Alexandre Askoldov

Lev Atamanov

Alexeï Balabanov

Garri Bardine

Boris Barnet

Sharunas Bartas

Evgueny Bauer

Alexandre Belinski

Timur Bekmambetov

Amo Bek-Nazarov

Lidia Bobrova

Sergueï Bodrov

Fiodor Bondartchouk

Serge Bondartchouk

Vladimir Braun

Alexandre Brounkovski

Youri Bykov

Rolan Bykov

Alexandra Chadrina

Bolotbek Chamchiev

Gueorgui Chenguelaia

Nikolaï Chenguelaia

Leonid Chmelkov

Esther Choub

Vassili Choukchine

Boris Chpis

Vladimir Chredel

Gueorgui Danielia

Alexandre Davidson

Vadim Derbenev

Anton Diakov

Baïr Dychenov

Ivan Dikhovitchni

Boris Dolin

Marc Donskoï

Alexandre Dovjenko

Alexandre Drankov

Oksana Dvornichenko

Efim Dzigan

Nana Djordjadze

Sergueï Eisenstein

Nikolaï Ekk

Constantin Erchov

Fridrikh Ermler

Denis Evstigneev

Alexeï Fedortchenko

Fiodor Filippov

Ilia Frez

Leonid Gaïdaï

Nabi Ganiev

Vladimir Gardine

Erast Garine

Ivan Golovnev (ru)

Vladimir Golovnev (ru)

Vassili Gontcharov

Nikolaï Goubenko

Stanislav Govoroukhine

Sergueï Guerassimov

Alexeï Guerman

Joseph Heifetz

Otar Iosseliani

Sergueï Ioutkevitch

Boris Ivanov

Ivan Ivanov-Vano

Alexandre Ivanovski

Iouri Jeliaboujski

Valentin Kadotchnikov

Mikhaïl Kalatozov

Vitali Kanevski

Youli Karassik

Roman Karmen

Guennadi Kazanski

Alexandre Khanjonkov

Vladimir Khotinenko

Marlen Khoutsiev

Andreï Khrjanovski

Bakhtiar Khudojnazarov

Elem Klimov

Pavel Klouchantsev

Sergueï Komarov

Andreï Kontchalovski

Egor Kontchalovski

Alexandre Kott

Vladimir Kott

Lev Koulechov

Lev Koulidjanov

Tatiana Kournaeva

Grigori Kozintsev

Andreï Kravtchouk

Viatcheslav Kristofovitch

Gueorgui Kropatchev

Nikolaï Lebedev

Vladimir Legotchine

Khessia Lokchina

Konstantin Lopouchanski

Emil Loteanu

Leonid Loukov

Pavel Lounguine

Igor Maïboroda

Youri Mamine

Constantin Mardjanov

Alexandre Medvedkine

Vladimir Menchov

Mikhaïl Mestetski

Sergueï Mikaelian

Nikita Mikhalkov

Rachel Milman

Igor Minaiev

Klimenti Mints

Alexeï Mizguirev

Kira Mouratova

Iouri Norstein

Rachid Nougmanov

Darejan Ormibaev

Fedor Ozep

Youri Ozerov

Gleb Panfilov

Sergueï Paradjanov

VladimirPetrov (réalisateur)

Vassili Pitchoul

Oleg Pogodine

Ioula Postavskaïa

Vsevolod Poudovkine

Ivan Pravov

Nikolaï Prebrazhenski

Olga Preobrajenskaïa

Alexandre Prochkine

Vassili Pronine

Yakov Protazanov

Alexandre Ptouchko

Ivan Pyriev

Youli Raizman

Herbert Rappaport

Eldar Riazanov

Grigori Rochal

Marianna Rochal

Vladimir Romachkov

Mikhail Romm

Abram Room

Alexandre Rou

Stanislav Rostotski

Maxime Rouf

Valeri Roubintchik

Samson Samsonov

Vladimir Saveliev

Igor Savtchenko

Evgueni Schneider

Ermek Shinarbaev

Avdotia Smirnova

Alexandre Sokourov

Sergueï Splochnov

Ladislas Starevitch

Alexandre Stolper

Igor Talankine

Youri Taritch

Andreï Tarkovski

Mikhaïl Tchiaoureli

Revaz Tchkheidze

Grigori Tchoukhraï

Piotr Todorovski

Valeri Todorovski

Mikhaïl Toumanichvili

Victor Tourjanski

Ilya Trauberg

Leonid Trauberg

Dmitri Vassiliev

Sergueï Vassiliev

Mikhaïl Verner

Dziga Vertov

Alexandre Volkoff

Ivan Vyrypaev

Vladimir Wainstock

Konstantin Youdine

Mark Zakharov

Alexandre Zarkhi

Arūnas Žebriūnas

Alexandre Zgouridi

Andreï Zviaguintsev

Scénaristes

Victor Chklovski, Valentin Iejov, Alexandre Micharine

Acteurs et actrices

Acteurs et actrices russes et soviétiques :

Vladimir Fogel.

Nikolaï Batalov.

Alexandre Abdoulov

Bella Akhmadoulina

Irina Alfiorova

Boris Andreïev

Alexandre Antonov

Alexeï Batalov

Nikolaï Batalov

Natalia Bondartchouk

Serge Bondartchouk

Léonide Bronevoï

Rolan Bykov

Vassili Choukchine

Nikolaï Choutko

Oleg Dahl

Alexandre Demianenko

Vladimir Etouch

Vladimir Fogel

Nikolaï Goubenko

Lioudmila Gourtchenko

Evgueni Evstigneïev

Stepan Kaïoukov

Vakhtang Kikabidze

Leonid Kouravliov

Elena Kouzmina

Nikolaï Krioutchkov

Ivan Lapikov

Evgueni Leonov

Alexeï Liarski

Vladimir Machkov

Oleg Menchikov

Nikita Mikhalkov

Gueorgui Milliar

Andreï Mironov

Frounzik Mkrtchian

Nonna Mordyukova

Ievgueni Morgounov

Ivan Mosjoukine

Alla Nazimova

Youri Nikouline

Lioubov Orlova

Anatoli Papanov

Rostislav Pliatt

Mikhaïl Pougovkine

Faïna Ranevskaïa

Nadejda Roumiantseva

Tatiana Samoïlova

Ia Savvina

Anatoli Solonitsyne

Oleg Strijenov

Nikolaï Tcherkassov

Sofiko Tchiaoureli

Viatcheslav Tikhonov

Anna Tsoukanova

Natalia Varley

Anastasia Vertinskaïa

Gueorgui Vitsine

Vladimir Vyssotski

Compositeurs

Edouard Artemiev, Vladimir Artionov, Dmitri Chostakovitch, Nikolaï Krioukov (ru), Alexandra Pakmoutova, Sergueï Prokofiev, Alfred Schnittke, Mikhail Ziv, Isaak Schwarz

Bibliographie

Dictionnaire

Richard Taylor, Nancy Wood, Julian Graffy (dir.), The BFI companion to eastern european and russian cinema, London, British film institute, 2000, 288 pages.

Les premiers grands ouvrages sur le sujet

Jay Leyda, Kino : histoire du cinéma russe et soviétique, Lausanne, Éditions l'Age d'homme, 1976 (première parution en Anglais en 1960), traduit de l'anglais par Claude-Henri Rochat, 533 pages.

Marc Ferro, Analyse de film, analyse de sociétés : une source nouvelle pour l'histoire, Paris, Hachette, 1976, 135 pages, collection "Pédagogies pour notre temps" (ISBN 2-07-032805-8). Document utilisé pour la rédaction de l’article

Marc Ferro, Cinéma et histoire, Paris, Denoël, 1977, 168 pages, collection "Bibliothèque Médiations". Document utilisé pour la rédaction de l’article

Nouvelles approches du sujet (classement par ordre chronologique croissant)

Le Cinéma russe avant la révolution, ouvrage collectif, Éditions Ramsay / Réunion des musées nationaux, coll. « Ramsay Cinéma », 1989

Jean-Loup Passek, Le Cinéma russe et soviétique, Paris, éditions du Centre Pompidou, 1992 (ISBN 2-864-25026-8).

Myriam Tsikounas, Les Origines du cinéma soviétique, Cerf, 1992, collection "Septième Art", 244 pages (ISBN 2204045616). Document utilisé pour la rédaction de l’article

Marcel Martin, Le Cinéma soviétique de Khrouchtchev à Gorbatchev : 1955-1992, Lausanne, l'Age d'homme, 1993, 223 pages (ISBN 2-82510-441-8).

Éric Schmulevitch, Réalisme socialiste et cinéma : le cinéma stalinien (1928-1941), Paris, l'Harmattan, 1996, 284 pages, collection "Champs visuels". Document utilisé pour la rédaction de l’article

Natacha Laurent, L'Œil du Kremlin : cinéma et censure en URSS sous Staline, 1928-1953, Toulouse, Privat, 2000, 286 pages, collection "Bibliothèque historique" (ISBN 2-7089-5602-7). Document utilisé pour la rédaction de l’article

Bernard Eisenschitz (dir.), Gels et dégels : une autre histoire du cinéma soviétique, 1926-1968, Milano et Paris, Mazzotta et Centre Pompidou, 2002, 216 pages (ISBN 88-202-1587-X).

Andreï Tarkovski (trad. du russe par Anne Kichilov et Charles H. de Brantes), Le Temps scellé : de "l'Enfance d'Ivan" au "Sacrifice", Paris, Cahiers du Cinéma, coll. « Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma », 2004 (ISBN 2-86642-372-0)

Éric Schmulevitch, La Fabrique de l'acteur excentrique (FEKS) ou L'Enfant terrible du cinéma soviétique, Paris, l'Harmattan, 2006, 281 pages, collection "Champs visuels". Document utilisé pour la rédaction de l’article

Eugénie Zvonkine, Joël Chapron et collectif, Cinéma russe contemporain, (r)évolutions, Presses universitaires du Septentrion, 2017, 185 p. (ISBN 978 2 7574 1799-7)

Liens externes

Russie.net : cinéma russe et soviétique (fr)

Kinoglaz : cinéma russe et soviétique (fr, ru)

L'iconothèque russe et soviétique, un site français sur le cinéma russe et soviétique

Cinéma russe contemporain sur critikat

Iconothèque russe de l'EHESS (par auteur)

Le cinéma documentaire en Russie : statut et perspectives (1987-2007), mémoire Sorbonne Nouvelle 2008 de K. Feigelson