3 Filme de Robert bresson

1956 : Un condamné à mort s'est échappé

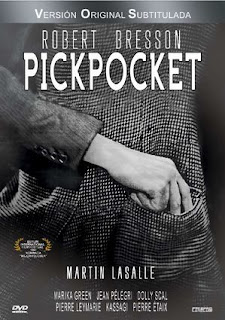

1959 : Pickpocket

1983 : L'Argent

1959 : PICKPOCKETL'HISTOIRE

« Ce film n’est pas du style policier.

L’auteur s’efforce d’exprimer, par des images et des sons, le cauchemar d’un jeune homme poussé par sa faiblesse dans un aventure de vol à la tire pour laquelle il n’était pas fait.

Seulement cette aventure, par des chemins étranges, réunira deux âmes qui, sans elle, ne se seraient peut-être jamais connues. »

L’auteur s’efforce d’exprimer, par des images et des sons, le cauchemar d’un jeune homme poussé par sa faiblesse dans un aventure de vol à la tire pour laquelle il n’était pas fait.

Seulement cette aventure, par des chemins étranges, réunira deux âmes qui, sans elle, ne se seraient peut-être jamais connues. »

ANALYSE ET CRITIQUE

Lorsque pour Pickpocket, Bresson écrit son premier scénario original, il ne se rend pas immédiatement compte des rapports qui se tissent entre celui-ci et Dostoïevski. C’est seulement après s’être aperçu des liens qui unissaient le parcours de Raskolnikov et celui de Michel qu’il décide de les accentuer et de faire de son film une sorte d’écho à Crime et châtiment. On voit dans cette anecdote que Bresson ne se voit pas en créateur omniscient, mais bien qu’il cherche, qu’il tâtonne, qu’il semble découvrir son œuvre au fur et à mesure qu’elle se crée. Certes, l’ombre de Dostoïevski plane sur Bresson et leur rencontre semblait évidente. Comme le cinéaste, l’écrivain creuse la matière même de son art à la recherche de l’âme de ses personnages. Avec Une femme douce en 1969 et Quatre nuits d’un rêveur en 1971, Bresson adapte directement Dostoïevski.

Louis Malle : « Pickpocket est le premier film de Bresson. Ceux qu’il a fait avant n’étaient que des brouillons. » Si c’est huit ans auparavant, pour Le Journal d’un curé de campagne, que Bresson commence à entrevoir clairement ce que doit être pour lui le cinéma et les moyens qui y mènent, c’est véritablement avec Pickpocket que Bresson se livre complètement à son cinématographe, marquant l’aboutissement des recherches du Journal et d’Un condamné à mort s’est échappé. Si Léonce-Henri Burel signe la photographie de ces trois films (succédant à Philippe Agostini), son travail sur Pickpocket est en accord total avec les volontés de Bresson. Si magnifique qu’elle soit, la photo est aplanie, abandonnant complètement les quelques recherches formelles esquissées sur les précédents longs métrages. Pour le Condamné, Bresson avait complètement abandonné la musique originale (Jean-Jacques Grünewald signait jusqu’alors les partitions de ses films) au profit de Mozart. Lulli succède à sa messe en ut mineur, et les passages musicaux se font plus parcimonieux, n’appuient plus vraiment les scènes fortes du film. Cette recherche du contrepoint n’en est qu’à son balbutiement, mais Pickpocket marque là encore une rupture définitive. Devenu auteur complet de son film, après avoir adapté Diderot et Bernanos, travaillé avec Giraudoux et Cocteau, ou s’être inspiré d’une histoire vraie et moralement saisissante pour le Condamné, Bresson s'affranchit du "bon sujet", d’un cinéma "littéraire". Il ne choisit pas une histoire forte et bâtit son film sur les sensations, le vide, la répétition, le silence. C’est par des moyens purement cinématographiques qu’il va faire ressentir au spectateur le sujet, les personnages, la morale.

On ne connaît pas les raisons qui ont amené le héros à voler et on ne le voit jamais utiliser le fruit de ses larcins. Il porte toujours le même complet usé, vit toujours dans une mansarde délabrée. « Il ne faut pas filmer les causes, mais les effets. » Cette succession de vols nous laisse interdit. Il y a quelque chose d’indicible dans ces actes, d’obscur. Et c’est par sa mise en scène, sans l’aide de discours, que Bresson va nous faire ressentir le cœur du film. Ressentir avant de comprendre. Les scènes de vol sont d’une puissance implacable. Un suspens, une tension incroyable les parcourt. L’angoisse nous étreint tout au long du film. Pickpocket est un film de regards et de gestes. Les portefeuilles circulent de main en main dans un véritable ballet. Ainsi la scène de la gare est complètement euphorisante. On sent la tension, mais en même temps la jouissance du vol réussi. On est parcouru de frissons de peur et de plaisir mélangés. C’est une expérience sensorielle rare à laquelle nous convie le cinéaste. Pickpocket est peut-être le film qui saisit le mieux le plaisir du vol, de la transgression. « Ce qu’il a obtenu d’un débutant tient du miracle. Car, non seulement il a formé à l’escamotage des portefeuilles de longues mains qui pourraient être celles d’un pianiste mais encore il a communiqué à son héros l’espèce d’épouvante d’être un animal qui guette sa prise et redoute d’être guetté par elle. » (Jean Cocteau à propos de Pickpocket, dans Du cinématographe). C’est également, comme la majorité des films de Bresson, un magnifique portrait de la jeunesse. A travers l’itinéraire de Michel, Bresson nous décrit ce monde dans lequel on vit en quittant l’adolescence et en rentrant dans l’âge adulte. Ces vols auxquels il s’adonne sont un acte de révolte, un rejet de la société. Et pourtant on sent que sous ces actes de rébellion, il y a un désir constant de trouver sa place au monde. La finalité des forfaits de Michel est d’être pris. « Robert Bresson nous montre sans le moindre artifice d’intrigue ce vertige qui pousse le voleur dans la gueule du loup et les forces d’amour qui l’en sortent malgré les barreaux de sa cellule. » (Jean Cocteau à propose de Pickpocket, Du cinématographe). Michel s’enferme dans cette activité, se met consciemment à l’écart des autres et du monde. Quand il demande à son ami s’il aime Jeanne, et si elle l’aime en retour, au lieu de réagir à cette révélation, il enserre la montre qu’il vient de voler. « La montre était très belle. » Il se bâtit un véritable rempart.

L’émotion que procure le vol est alors bien plus forte que l’émotion que procure l’amour. « Je voulais rendre palpable que les chemins que nous prenons dans la vie ne conduisent pas toujours à destination. Je veux dire à la destination prévue. » Alors que Michel fait tout pour s’isoler, que sa vie se rétrécit, se réduisant à son petit appartement et à des gestes répétés, le chemin qu’il emprunte va, s’en qu’il s’en aperçoive, le faire entrer dans le monde. Le personnage de Jeanne est ce chemin, de l’agacement à la jalousie, du rejet à la responsabilité, jusqu’à ce que la révélation de son amour l’éclaire et le sauve. Si l’homme est bien au cœur de l’œuvre du cinéaste, sa principale préoccupation, la question de Dieu, est constamment évoquée. Pickpocket en est l’illustration parfaite comme Louis Malle l’évoque dans un magnifique article consacré au film. Michel c’est l’homme qui se révolte, orgueilleux. Dans un discours à l’Inspecteur principal, il expose sa théorie des être supérieurs, qui seraient au-dessus des lois. On croirait entendre Brandon Shaw dans The Rope d’Hitchcock. Michel veut transgresser les interdits, affronter Dieu. Ce Dieu, c’est l’Inspecteur, omniprésent, indulgent et terrible. Jacques est l’ange gardien. Et le parcours de Michel l’amène à la grâce divine qui prend le visage de Jeanne. Celle-ci est bien pâlotte au début, effacée, assez insignifiante. Mais doucement, sans explication, elle prend une beauté intérieure, elle resplendit et devient sublime.

Humain, spirituel ou moral, Pickpocket est un parcours, un voyage. Le dernier vol de Michel répond au premier. Même lieu, juste une inversion de la position de Michel qui passe de derrière sa victime à devant, position à l’image qui enferme le héros dans le temps du film. Position également qui rend inéluctable son cheminement dans le film mais qui dans le même temps lui confère un statut à part, parenthèse dans la vie de Michel. Celle-ci va véritablement reprendre à la fin du film au moment où débute son histoire avec Jeanne. Pickpocket est un simple préliminaire, un rêve, un songe.

1956 : UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ

Un condamné à mort s'est échappé

1943. Arrêté et interrogé par la police allemande pour actes de résistance, le lieutenant Fontaine est incarcéré au Fort de Montluc dans la région lyonnaise. Au cours de son transfert, il tente une évasion improvisée en sautant de la voiture conduite par un S.S.

1943. Arrêté et interrogé par la police allemande pour actes de résistance, le lieutenant Fontaine est incarcéré au Fort de Montluc dans la région lyonnaise. Au cours de son transfert, il tente une évasion improvisée en sautant de la voiture conduite par un S.S.

Il est immédiatement repris. On l'enferme dans une cellule d'où il va, patiemment, obstinément, préparer une nouvelle fugue. S'étant débarrassé de ses menottes à l'aide d'une épingle, ayant transformé sa cuillère en outil, il entreprend de démonter la porte de son cachot. Il fait part de ses intentions aux rares détenus qu'il peut aborder aux heures de promenades et à la toilette.

Convoqué au siège de la Gestapo, les autorités lui apprennent sa condamnation à mort. Il est surpris et mécontent de s'apercevoir, lorsqu'il regagne sa cellule, qu'un autre détenu la partage : un adolescent farouche au regard ambigu qui pourrait bien être un espion, " un mouton " : Jost.

Un autre prisonnier s'échappe mais est aussitôt rattrapé. Avant d'être fusillé, il parvient à expliquer à Fontaine comment franchir le mur d'enceinte.

A l'aide de son matelas et de ses vêtements, Fontaine tresse une corde. Il hésite à faire confiance à son compagnon de cellule, mais finalement s'y résout. C'était le bon pari car, grâce à Jost, il réussit son évasion.

"Le film français le plus décisif de ces dix dernière années" déclarait François Truffaut au moment de la sortie de ce film sous-titré "Le vent souffle où il veut". On y trouve le goût de l'épure, de l'atonalité du phrasé et de l'austérité, l'attention aux sons qui seront les marques constantes de la mise en scène de Bresson.

"Le film français le plus décisif de ces dix dernière années" déclarait François Truffaut au moment de la sortie de ce film sous-titré "Le vent souffle où il veut". On y trouve le goût de l'épure, de l'atonalité du phrasé et de l'austérité, l'attention aux sons qui seront les marques constantes de la mise en scène de Bresson.

Ce n'est pas un film réaliste (un acte héroïque dans un contexte donné) même si, comme le précise la plaque commémorative introductive, le film a été tourné dans les lieux authentiques de l'action. Il s'agit d'une quête métaphysique de la survie, de l'itinéraire d'une solitude et d'une foi au service de la volonté.

1983 : L'ArgentL'HISTOIRE

Suite au refus de son père de lui donner de l’argent, Norbert obtient un faux billet de 500 F. Accompagné de Martial, qui lui a fourni le faux billet, il va écouler l’argent chez un photographe. Ce dernier s’aperçoit trop tard de la supercherie et refile le billet à un livreur, Yvon. A partir de cet acte d’égoïsme si banal, un implacable engrenage se met en route qui va entraîner Yvon, le broyer

ANALYSE ET CRITIQUE

Robert Bresson prend comme point de départ pour son dernier film une nouvelle de Tolstoï, Le faux coupon. Mais c’est de nouveau à Dostoïevski que l’on pense tant le parcours d’Yvon ressemble à celui de Raskolnikov. Yvon ressemble à Michel de Pickpocket. Tout deux transgressent les lois, mais tandis que Michel est acteur de cette transgression, Yvon est emporté par une spirale qui le mène au mal. Bresson, alors âgé de 82 ans, doyen des cinéastes français, réalise un film d’une noirceur absolue. C’est une véritable haine qui éclate devant ce monde régit par l’argent, les fausses valeurs, la tromperie. Certainement, Bresson ne se reconnaît plus dans cette société française du début des années 1980. La publicité vente le luxe, l’argent gouverne le monde, les couvertures des magazines ne sont plus que célébration de la fortune. Il n’y a plus de place pour l’homme, juste pour l’apparence et le superficiel. Lucien, qui illustre un autre parcours criminel dans le film, se fond dans cette société. C’est un homme de son temps, sans scrupule, sans autre motivation que la satisfaction immédiate. Il ment, trompe, vole, et cette insouciance est en accord avec un monde où tout se vaut, tout s’achète. « L’Argent est réalisé contre l’indifférence des gens qui ne pensent qu’à eux et à leur famille. » C’est l’égoïsme des gens, leur lâcheté quotidienne, qui vont mener Yvon au crime. Yvon est d’abord une victime avant d’être un bourreau. Victime d’une société où le faux règne en roi. Faux billets, faux témoignages, faux coupables. Les actes s’enchaînent et il est évident que les actions d’Yvon auront des répercussions que le film n’évoque pas. Le mal est comme une chaîne qui parcourt le monde, et chaque crime en est maillon. Bresson observe le « cheminement tragique du mal ». Un individu ne naît pas mauvais et c’est ce que Bresson observe, décortique, cette route tragique que tout un chacun peut un jour emprunter.

Malgré cette noirceur rarement atteinte dans le cinéma de Bresson, il subsiste de l’espoir, de la croyance en l’homme, en la bonté. « Si ce n’était que de moi, je pardonnerais à tout le monde» dit la future victime à son assassin. Ce pardon est un sommet de son œuvre, magnifique, tétanisant, car le pardon est accordé avant la faute. Cette idée que le monde est plus grand et plus beau que le crime, que le mal, est magnifique, profondément humaniste. La rencontre d’Yvon et de la vieille dame est un passage extraordinaire. On sent que tout est possible, le rachat, le pardon. Rien n’est tout à fait joué, c’est à portée de main. Aider à étendre le linge, cueillir et offrir des noisettes, en silence, sans que la parole ne vienne perturber un échange purement humain. Mais l’animal est là. Un chien accompagne la vieille dame, témoin silencieux, qui rappelle celui qui apparaît lors de l’exécution de Jeanne. L’animal revêt une grande importance dans le monde de Bresson. Il vit dans le présent, est inconscience, pureté (« c’est un saint » dit une voix dans Au Hasard Balthazar pour décrire l’âne). Il y a de l’animalité chez Yvon dans cet oubli de ce qu’est la mort, cette indifférence au monde dans laquelle il a plongé.

Si L’Argent est peut-être le film le plus opaque de Bresson, sa mise en scène est éclatante d’apparente simplicité. Chaques plans se déroulent avec une évidence déconcertante, comme s’ils ne pouvaient être filmés et montés autrement, comme si Bresson n’avait pas d’autres choix que de réaliser le film tel qu’il est. Peut-être touchait-il enfin ce qu’il avait cherché toute sa vie, cette capture du monde dans toute sa complexité, son horreur et sa beauté.

L'argent

Voir : Photogrammes

Comme son père n'a pas voulu lui donner plus d'argent de poche que d'habitude, Norbert se fait passer par Martial un faux billet de 500 F. Afin d'avoir de la "vraie" monnaie, les deux jeunes gens vont écouler le billet chez un commerçant-photographe. Celui-ci, s'apercevant après coup que le billet est faux, va lui-même s'en débarrasser en le refilant à un jeune livreur, Yvon.

Comme son père n'a pas voulu lui donner plus d'argent de poche que d'habitude, Norbert se fait passer par Martial un faux billet de 500 F. Afin d'avoir de la "vraie" monnaie, les deux jeunes gens vont écouler le billet chez un commerçant-photographe. Celui-ci, s'apercevant après coup que le billet est faux, va lui-même s'en débarrasser en le refilant à un jeune livreur, Yvon.

À partir de là, Yvon va être entraîné dans une suite d'événements dont il n'aura plus le contrôle : ayant donné le faux billet de 500 F à un restaurateur qui l'accuse de malhonnêteté, Yvon est ennuyé par la police. Il retourne avec les deux agents jusqu'au magasin du photographe d'où toute cette affaire est partie. Il espère que le commerçant l'innocentera mais le photographe feint, avec la complicité de son jeune employé Lucien, de n'avoir jamais vu Yvon. Ce dernier est jugé devant les tribunaux, mais heureusement relaxé.

À sa sortie de prison, Yvon assassine un couple d'hôteliers pour voler leur argent. Puis il rencontre une femme qui vient de toucher sa pension à la poste. Il la suit. Cette femme lui donne à manger, le recueille. Elle aide le jeune homme; mais le père de cette femme, pianiste devenu alcoolique, se méfie d'Yvon. Finalement, celui-ci, encore sous le coup de ses malheurs, tue à la hache ceux qui l'ont ainsi hébergé et se rend à la police.

A l'enchaînement des circonstances qui pourraient être romanesques, Bresson substitue le cheminement tragique du mal. Le film se situe dans une perspective chrétienne où, pour retrouver la grâce, il faut être aller jusqu'au bout du malheur.

A l'enchaînement des circonstances qui pourraient être romanesques, Bresson substitue le cheminement tragique du mal. Le film se situe dans une perspective chrétienne où, pour retrouver la grâce, il faut être aller jusqu'au bout du malheur.

Il est toutefois peu probable que Bresson justifie l'assassinat de deux hôteliers et d'une famille pour le salut d'un seul. L'interprétation qui voudrait que Yvon soit touché par la grâce du fait des gouttes de sang qu'il reçoit de la vielle femme assassinée à la hache n'est guère plus convaincante.

Peut-être la grâce divine est-elle absente du dernier film de Bresson. L'argent omniprésent règle les comportements humains. "Il n'y a pas de règle tout est permis " se vente Lucien, le dandy, qui croit pouvoir être bon lorsqu'il est devenu riche. Pourtant l'argent impose sa loi : Lucien finira derrière les barreaux et ses vantardises empêcheront son évasion. L'argent se trafique partout en prison surtout, à table comme à la messe ; des cigarettes contre de la viande ou du parfum. Il peut soudainement aussi revenir comme un leitmotiv destructeur. Désespéré, désœuvré, Yvon chez la vieille femme cherche l'argent puis l'interroge sans conviction, mécaniquement avant de la tuer : " où est l'argent ? "

Yvon était un pur, refusant de ramper comme un chien devant son patron, insensible aux trafics de la prison. Excédé par une contamination du mal qu'il ne maîtrise pas, il se saisit d'une écumoire comme il se saisira de la hache. Le directeur de la prison est tristement prophétique lorsqu'il déclare : " Celui qui n'a tué personne est souvent plus dangereux que tel autre qui arrive chez nous après dix meurtres ".

Yvon ira donc jusqu'au bout de sa révolte et assassinera sans trouver la grâce. Le film se clôt par un plan des clients de l'auberge où Yvon vient de se livrer aux gendarmes. Ceux-ci ont ouvert la porte et emmenant Yvon menotté. Les clients ne semblent pourtant pas leur prêter attention. Ils attendent celui qui ressemblerait à un monstre. Ils fixent la porte dans cette attente du monstre meurtrier : il ne viendra pas. Le monstre sommeille en chacun de nous lorsque l'argent l'a corrompu et personne ne le reconnaît

Dans ce monde corrompu, seuls les êtres veules s'accommodent des trafics en tous genres, ouvrant la porte à ceux qu'ils viennent de voler (Lucien au client) ou dont ils ont reçu de l'argent pour leur mauvaise action (la photographe à la mère de Norbert). Le mal semble passer par les portes. Bresson reprend les principes des films d'horreur où on ne filme pas les visages pour suggérer le parcours d'un mal, invisible aux humains.

Dans ce monde corrompu , les plans de nature ménagent une pause. Avant le meurtre de la famille, Yvon est désespéré par la contamination du mal qui a réduit la veille femme à la servitude volontaire auprès d'une belle-famille qui l'exploite et d'un père alcoolique. La discussion près du lavoir et les noisettes délicatement cueillies et offertes sont l'un des rares moments de répit de ce film empli d'une froide colère.

Jean-Luc Lacuve le 08/06/2006.